Experten-Test Volvo FH 500 I-Save: Große Worte, viel dahinter

Angekündigt waren sie schon zur IAA 2012, bis zum Verkaufsstart im März 2019 sollten aber noch sieben Jahren vergehen: Mit den Turbocompound-Varianten des 12,8-Liter-Motors D13 hat sich Volvo reichlich Zeit gelassen. Dafür sind die Erwartungen, die dem fertigen D13TC-Motor mit auf den Weg gegeben wurden, nicht gerade klein. „Er ist der sparsamste Motor, den Volvo Trucks jemals für den Fernverkehr gebaut hat“, ließen die Schweden verlauten. Gesundes Selbstbewusstsein oder doch nur heiße Luft? Zur Antwort tritt ein FH Globetrotter XL auf der Testrunde an, mit 510 PS starkem Turbocompound, I-Shift-Direktgang-Getriebe und langer Achse mit Übersetzungsverhältnis 2,31 zu Eins.

Der Zusatz beim Getriebe ist bemerkenswert, weil der ursprünglich als „I-Torque“ beworbene Triebstrang zum Turbocompound das I-Shift-Doppelkupplungsgetriebe vorgesehen hatte. Das aber ist bis heute nur in Overdrive-Ausführung zu haben, was dem Spritspar-Gedanken, so lange wie möglich bei niedrigen Drehzahlen und direktem Durchtrieb über die Autobahn zu schnüren, naturgemäß widerspricht. Wohl auch deswegen ist es um das Doppelkupplungsgetriebe generell ziemlich ruhig geworden – hört man sich bei Volvo-Händlern um, spielt es stückzahlmäßig kaum eine Rolle. Ähnliches gilt für die Einzelradaufhängung vorne (Volvo IFS), die zwar für den FH prinzipiell noch erhältlich ist, aber eine wirkliche Bedeutung fast nur noch bei den Bussen hat.

Aus „I-Torque“ wurde mit Produktionsbeginn „I-Save“ (vom Start weg übrigens Euro 6D), beim Grundprinzip ist es geblieben: Eine zweite Turbine im Abgaskanal nutzt die weiterhin hohen Temperaturen zur zusätzlichen Energiegewinnung, wobei die Turbocompoundeinheit über eine mechanische Kupplung direkt mit der Kubelwelle verbunden ist. Charakteristisch sind sehr hohe Drehmomente: 2.800 Nm schon ab 900 Umdrehungen sind es beim getesteten 500er, immerhin 2.600 Nm bei der alternativen 469-PS-Version.

Dass der Triebstrang konsequent auf diese Bärenkräfte abgestimmt ist, wird im FH500 I-Save schon auf den ersten Autobahnkilometern klar. Zum einen liegen bei 85 km/h nur rund 1.060 Umdrehungen an, zum anderen fällt die Drehzahl in Steigungen in schöner Regelmäßigkeit an die 900er-Marke heran. Faszinierend ist, wie ruhig es dabei bleibt. Selbst im Drehzahlkeller treten kein Brummen und keine Vibrationen auf, was einem erst gar nicht in Versuchung führt, vielleicht doch manuell einen Gang runterzuschalten. Und während andere Hersteller ein Angasen vor Steigungen in den Economy-Einstellungen unterbinden, gehört es beim Turbocompound auch im Eco-Programm zum Standard: Wann immer der GPS-gestützte Getrieberechner absehen kann, dass zusätzlicher Schwung eine Schaltung spart, geht es mit bis zu 89 statt der eingestellten 85 km/h in die Steigung. Das klappt mit beeindruckender Präzision, wie sich auch an nur zwölf steigungsbedingten Schaltungen zeigt: Mit einer derart langen Achse wären bei einem gängigen 500er auf der Teststrecke locker doppelt so viele zu erwarten.

Die Testfahrt lief überwiegend im Eco-Level 3 ab, mit 6 km/h Unter-, 5 km/h Überschwinger und zusätzlichem Senkenschwung bis 3 km/h. Die Schweden propagieren in der Werkseinstellung sogar minus 10 km/h, was auf dicht befahrenen deutschen Autobahnen aber zu viel des Guten wäre. Ein Kickdown ist aber immer vorhanden und auch im Eco-Modus abrufbar. Eine leichte Übung ist das Einfangen bergab: Das Duo aus Motorbremse VEB+ und Voith-Retarder bringt es auf über 1.100 Brems-PS.

Das hohe Drehmoment (200 bis 300 Nm mehr als in dieser Leistungs- und Hubraumklasse üblich) ist in Verbindung mit dem Angasen nur ein Garant für die forsche Gangart, ein anderer ist der verbesserte GPS-Tempomat „I-See“: Gegenüber den ersten, 2013 eingeführten Varianten, die sich allein auf eine Cloud-basierte Streckendatenbank stützten, verwendet nun auch Volvo zusätzliches Kartenmaterial (wobei ein Upgrade auf die kartengestützte Version auch für ältere FH möglich ist). Schnell unterwegs ist man trotz schaltfauler Fahrweise obendrein: Am Ende errechnet sich ein Durchschnittstempo von 84,3 km/h, in dieser Leistungsklasse ein Bestwert.

Damit nicht genug, bedeuten durchschnittlich 32,8 Liter Diesel und 1,70 Liter AdBlue ebenfalls einen Platz im Spitzenfeld. Und, der Lobeshymnen Teil drei: Noch leiser als im FH500 I-Save ist man derzeit in keinem anderen Lkw unterwegs. Dazu lässt sich das Lenkrad steiler stellen als anderswo, die schlanken Spiegelgehäuse gewähren gute Sicht nach schräg vorn und Fahrkomfort sowie Lenkung sind tadellos.

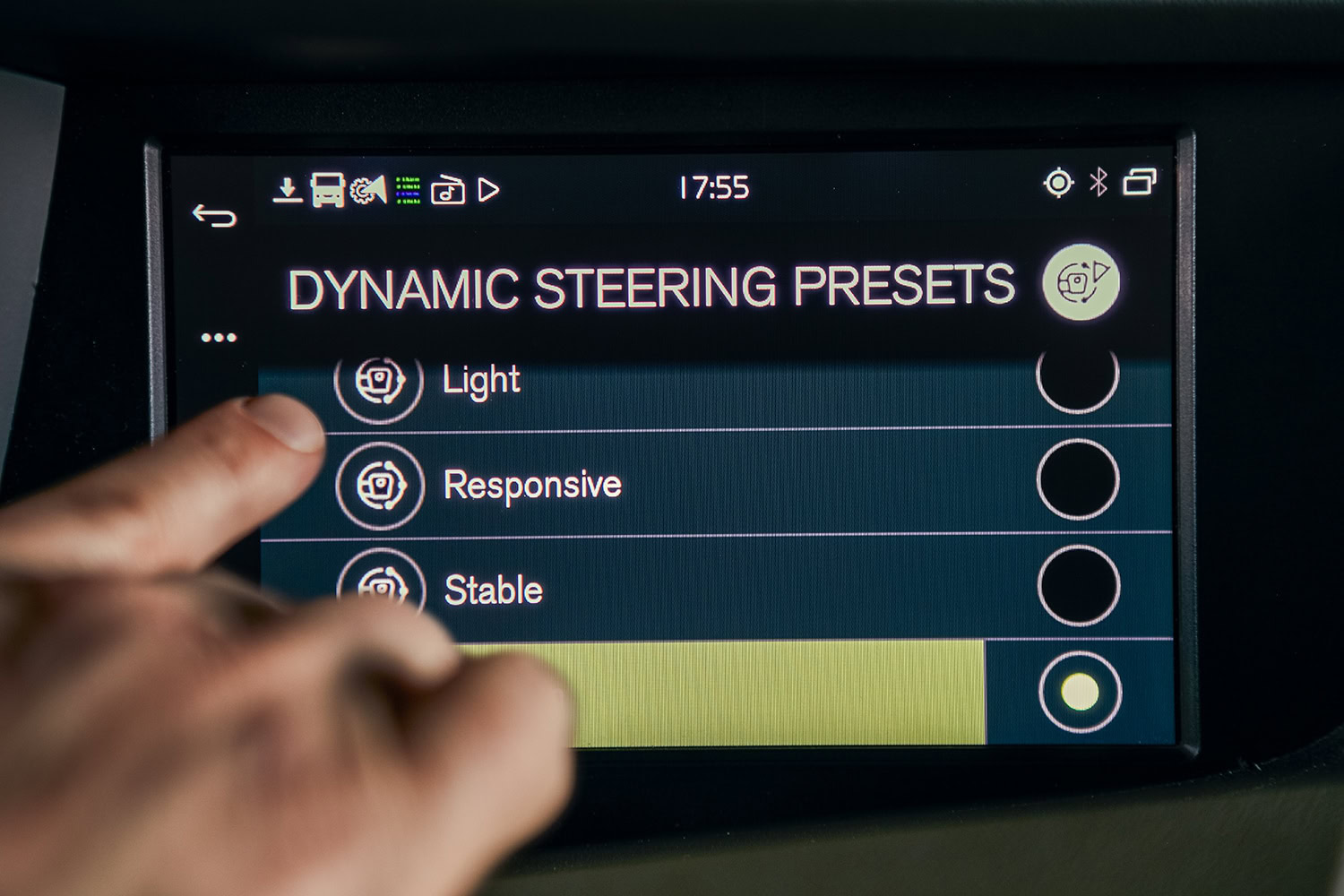

Bei der Lenkung handelt es sich um die Volvo Dynamic Steering, kurz VDS, bei der ein Elektromotor auf dem Lenkgetriebe zweierlei ermöglicht: Zum einen automatische Lenkeingriffe wie die aktive Spurrückführung (zuschaltbar ab 55 km/h), zum anderen eine fast beliebige Anpassung des Lenkverhaltens, einstellbar via Touchscreen. Möglich ist die Umstellung auch während der Fahrt, die Anpassung dauert nur wenige Sekunden.

Eine Doppelfunktion hinsichtlich Komfort und Spritersparnis erfüllt beim Testwagen die Vollluftfederung. Denn kombiniert damit ist die Funktion „aktives Chassis“, mit der das Fahrgestell ab 60 km/h automatisch um einige Zentimeter absenkt wird (standardmäßig 35 Millimeter an der Vorder- und 10 an der Hinterachse, was sich aber variieren lässt). Die derart an die Fahrbahn geduckte Haltung spart am Ende des Tages den ein oder anderen Zentiliter Diesel – und gibt nebenbei ein ziemlich kraftstrotzendes Bild ab.

Damit die Federung insgesamt nicht gar zu weich gerät, ruht das Fahrerhaus nur hinten auf Luftfederbälgen, vorne sind Schraubenfedern montiert. Wobei der Volvo-Baukasten grundsätzlich jede Kombination erlaubt, rundum Luft, rundum Stahl oder eben Stahl/Luft gemischt vorne oder hinten (vorne Luft und hinten Stahl erscheint zwar ziemlich sinnfrei, ist aber ebenfalls möglich). Die weiteren Spritspar-Maßnahmen rekrutieren sich aus dem üblichen Arsenal: Motorabschaltung nach definierter Zeit im Leerlauf (der Wert lässt sich in der Werkstatt einstellen), Lichtmaschine mit Hauptladevorgang im Schubbetrieb, Lenkhilfspumpe mit variablem Durchfluss und auskuppelbarer Zweizylinder-Luftpresser. Darüber hinaus sorgen zusätzliche Luftkessel am Testwagen dafür, dass der Kompressor insgesamt noch seltener läuft.

Für die facegeliftete Generation verspricht Volvo weiteres Sparpotential, basierend vor allem auf Feinarbeiten an der Software (unter anderem mit einer erweiterten Freilauf-Funktion ähnlich dem dynamischen Segeln bei Scania oder MAN). Konstruktiv unterscheidet sich der D13TC vom Standardmotor D13K nicht nur durch die zusätzliche Turbine, sondern auch durch eine gekühlte statt ungekühlte Abgasrückführung. Das senkt insbesondere den AdBlue-Zuschlag zum verbrauchten Diesel deutlich: Statt anteilig 9,2 Prozent wie bei einem früher getesteten FH500 mit D13K-Motor sind es beim Turbocompound nur 5,2 Prozent. Absolut bedeutete das seinerzeit 3,2 Liter AdBlue auf 100 Kilometer (bei durchschnittlich 34,6 Liter Diesel), jetzt nur noch 1,7 Liter: Bei AdBlue-Nettopreisen an öffentlichen Tankstellen von rund 50 Cent ist das ebenfalls ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.

Die rund 80 Kilogramm Mehrgewicht, die für den Turbocompound fällig werden, scheinen dagegen in den meisten Fällen vernachlässigbar. Dass der TC-Motor konsequent bei niedrigen Drehzahlen gefahren sein will, zeigt sich an einigen Steilstücken, an denen doch mal bei über 1.300 Umdrehungen der zehnte oder neunte Gang gefordert ist: In solchen Abschnitten liegt der Verbrauch nur noch auf durchschnittlichem Niveau und teilweise sogar leicht darüber. Aber dennoch: Auf gängigen Autobahn-Langstrecken, für die der FH I-Save vorzugsweise konzipiert ist, dürften sich die eingefahrenen Werte derzeit kaum toppen lassen. Was dann auch die Frage aufwirft, wie Volvo den D13K für den Fernverkehr in Zukunft überhaupt noch plausibel vermarkten will. Die Eingangsfrage von wegen Schein oder Sein hat der FH I-Save jedenfalls sehr eindrucksvoll beantwortet.

| Messwerte und Daten | |

| Dieselverbrauch | l/100 km |

| Gesamte Strecke: | 32,8 |

| Schwere Teilstücke: | 37,3 |

| Leichte Teilstücke: | 28,2 |

| Volllast (5 % Steigung): | 94,5 |

| Teillast (bei 85 km/h): | k.A. (Baustellen) |

| Geschwindigkeit | km/h |

| Gesamte Strecke: | 84,3 |

| Schwere Teilstücke: | 83,0 |

| Leichte Teilstücke: | 85,7 |

| Volllast (5 % Steigung): | 73,6 |

| AdBlue (l/100 km): | 1,70 (5,19 % vom Diesel) |

| steigungsbedingte Schaltungen: | 12 |

| Innengeräusch Ebene (85 km/h): | 61,5 dB(A) |

| Innengeräusch max. (Steigung): | 63,5 dB(A) |

| Fahrgestell/Gewicht | |

| Bereifung vorn/hinten: | 385/55 R 22,5 / 315/70 R 22,5 |

| Reserverad j/n: | n |

| Tankgröße Diesel: | 405+405 Liter |

| Tankgroße AdBlue: | 64 Liter |

| Federung: | Vollluft (hinten Vier-Balg-Luft) |

| Rahmenstärke: | 6,0 mm |

| Radstand: | 3.700 mm |

| Retarder j/n: | j |

| Leergewicht vollgetankt, mit Fahrer: | 8.000 kg |

| Testgewicht: | 39.540 kg |

| Motor | |

| Reihensechszylinder (Volvo D13TC) mit Turbolader, Ladeluftkühlung und Turbocompound (zweite Turbine im Abgaskanal), einteiliger Zylinderkopf, vier Ventile pro Zylinder, Common-Rail-Einspritzung | |

| Abgasnorm: | Euro 6d |

| SCR j/n: | j |

| AGR j/n: | j |

| Bohrung: | 131 mm |

| Hub: | 158 mm |

| Hubraum: | 12.777 ccm |

| Leistung: | 375 kW (510 PS) bei 1.250 bis 1.600/min |

| Max. Drehmoment: | 2.800 Nm bei 900 bis 1.300/min |

| Motorbremse: | 380 kW bei 2.300/min |

| Getriebe/Achse | |

| Volvo I-Shift AT2812F, automatisiertes Zwölfgang-Getriebe, Direktgangausführung | |

| Übersetzung HA: | 2,31 |

| U/min bei 85 km/h (größter Gang): | 1.060 |

| Fahrerhaus | |

| Volvo FH Globetrotter XL; Schraubenfedern vorn, Luftfederung hinten | |

| Außenbreite/-länge: | 2.495/2.225 mm |

| Einstiegsstufen: | 3 |

| Einstiegshöhe: | 1.540 mm |

| Scheibe/Rückwand: | 2.060 mm |

| Innenhöhe vor Sitz: | 2.030 mm |

| Innenhöhe Mitte: | 2.105 mm |

| Höhe Motortunnel: | 90 mm |

| Liege unten (B x L): | 740-815 x 2.000/min |

| Liege oben (B x L): | – |

Foto: Volvo

Foto: Volvo Foto: Volvo

Foto: Volvo Foto: Volvo

Foto: Volvo