Experten-Test Volvo FH420: Volvo FH für Einsteiger

Globetrotter statt Globetrotter XL und die Einstiegsmotorisierung mit 420 PS: Die Eckdaten des zum Test angetretenen Volvo FH klingen eher nach nüchternem Flottenstandard als nach wahrgewordenem Fahrertraum. Doch auf den zweiten Blick zeigt sich, dass die bei Kabinengröße und Leistung gesparten Scheinchen nicht etwa ins Portemonnaie, sondern in eine üppige Ausstattung gewandert sind.

Da wäre zum Beispiel die elektrisch unterstütze Lenkung Volvo Dynamic Steering, mit der sich bei Langsamfahrt buchstäblich mit einem Finger lenken lässt. Mit zunehmendem Tempo nimmt die Lenkkraftunterstützung wieder ab, wobei sich die Rückstellkräfte neuerdings nach gusto einstellen lassen. Der Sieben-Zoll-Touchscreen, mittig ins Armaturenbrett integriert, wartet dafür mit einem neuen Menüpunkt auf. Die Basis für die VDS-Lenkung bildet ein Lenkgetriebe von TRW mit aufgesetztem Elektromotor. Anfangs als „nice to have“ betrachtet, offenbart das System in der allerneuesten Version seine wahre Natur: Es arbeitet künftig aktiv mit ESP und Spurhalteassistent zusammen, um bei Schleudertendenzen und einem Abdriften selbstständig gegenzusteuern – was schon eindeutig in Richtung (teil-)automatisiertes Fahren geht, wie es der neue Actros mit vergleichbaren Systemen vorexerziert.

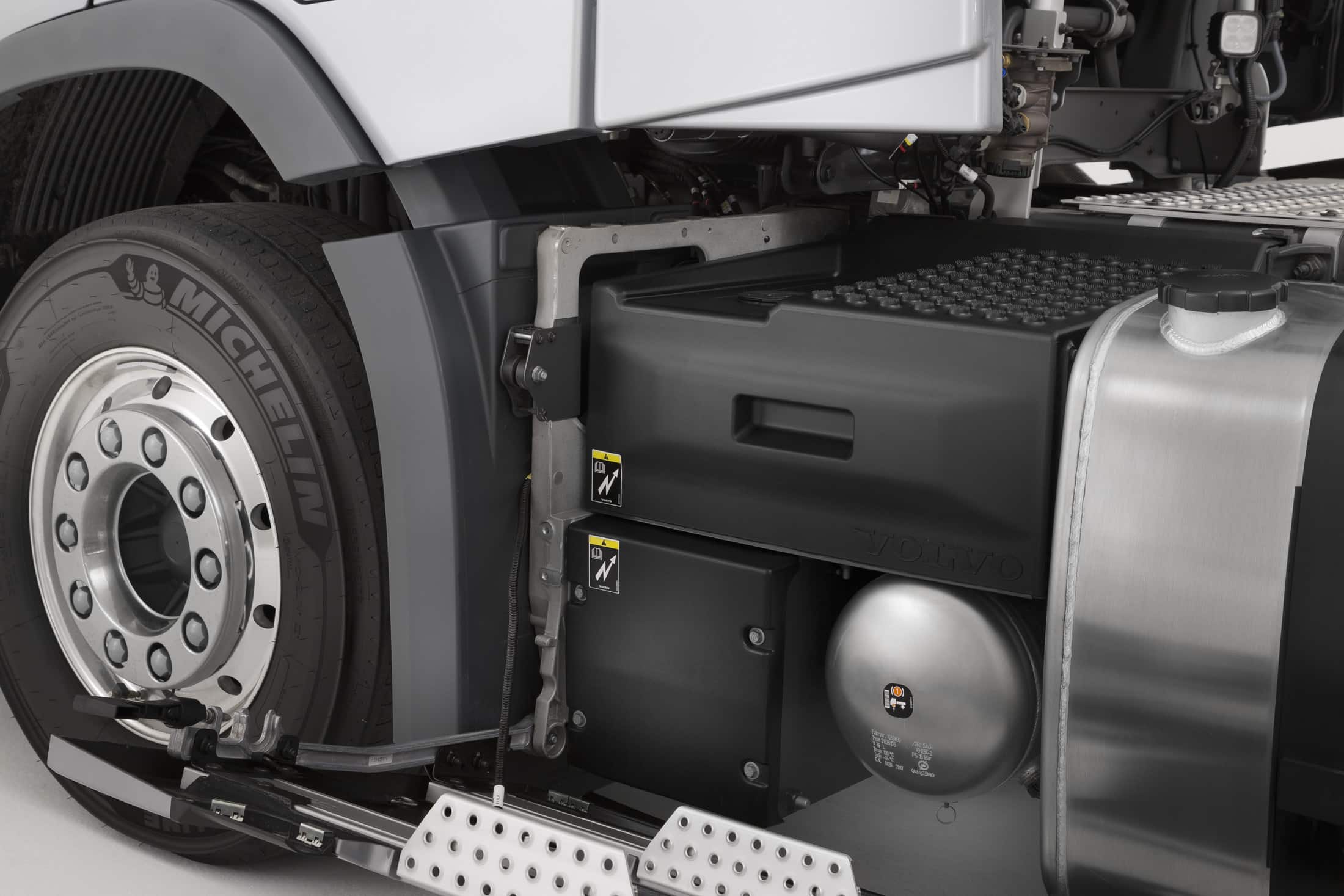

Als gute Investition erweist sich beim Testwagen auch der Voith-Retarder: In Kombination mit der Motorbremse VEB+ sind bis zu 1.120 Brems-PS geboten, souveräne Talfahrten sind damit garantiert. Auch die rund 100 Kilogramm für den Retarder steckt der FH gut weg: Rund 7,6 Tonnen sind mit 810 Liter Diesel und 64 Liter Adblue in dieser Fahrerhaus- und Hubraumklasse sehr leicht. Für die günstige Gesamtbilanz nennt Volvo unter anderem eine optimierte Hinterachsaufhängung, die allein fast 100 Kilogramm einsparen soll. Im Gegenzug kann sich das Testfahrzeug etliche weitere kostenpflichtige Optionen mit geringen Mehrgewichten erlauben, darunter Kippelektrik mit Kabel-Fernbedienung, zusätzliche Luftkessel, auskuppelbarer Luftpresser, elektrisch geregelte Wasserpumpe, Lenkhelfpumpe mit variablem Durchfluss und verstärkte Lichtmaschine.

Hinzu kommt das neue Dual-Batterie-System mit Blei-Säure- und Gel-Batterien für Motor und Wohnbereich. Insbesondere sollte damit die Standklimaanlage „I-Park Cool“ nun auch bei extremen Temperaturen länger durchhalten. Während die integrierte Anlage außer mit drei Ventilatoren hinter der Frontklappe und einem Kompressor links am Motor ohnehin kaum auffällt, gerät der doppelte Batteriekasten schon wuchtiger. Aber: Wer mehr Bauraum braucht, etwa für das maximale Tankvolumen von 1.480 Liter Diesel (dann mit 65-Liter-Tank-AdBlue an der Fahrerhaus-Rückwand), kann die Wohnbatterien im hinteren Überhang ordern.

Eine fast vollständige Sicherheitsausstattung, inklusive radargestützter Spurwechselunterstützung, statischem Abbiege- und dynamischem Kurvenlicht, ist ebenfalls vorhanden, einzig auf eine Reifendruckkontrolle hatte Volvo verzichtet. Apropos Reifen: Auch Volvo favorisiert an der Vorderachse nun 385/55er Michelin X-Line Energy, interne Versuche hätten den Verbrauchsvorteil bestätigt. Auffallend ist zudem, dass die Leerfahrt auf die Waage deutlich weniger holprig als sonst verläuft. Des Rätsels Lösung: Der Testwagen ist vollluftgefedert, inklusive Vier-Punkt-luftgefederter Kabine.

Wer jetzt auf die bislang nur für den FH lieferbare Einzelradaufhängung vorn tippt, täuscht sich: Es handelt sich um eine normale Lenkachse, der Hintergedanke für die Luftfederung ist ein anderer: Mit der Sonderausstattung „aktives Chassis“ senken sich bei Geschwindigkeiten über 60 km/h Vorder- und Hinterachse automatisch ab (variabel einstellbar, typischerweise 35 Millimeter), um derart geduckt etwas Sprit zu sparen. Dicht an der Fahrbahn und mit voller Ausladung fühlt sich die Gesamtabstimmung der Vollluftfederung dann sogar eher straff statt erwartbar weich an. Der relativ niedrig montierte Globetrotter mit halbhohem Motortunnel trägt mit geringer Wankneigung ein Übriges dazu bei.

Beim automatisierten I-Shift Getriebe handelt es sich um die Standardvariante in Direktgang- Ausführung und mit Bedienhebel rechts am Sitz. Ohne Aufpreis gibt es auch eine Version mit Vorwahl tasten im Armaturenbrett, bei der die Eingriffsmöglichkeiten aber stark beschränkt sind, insbesondere gibt es keinen manuellen und keinen Power-Modus. Im Testwagen sind dagegen Kickdown und Power-Modus vorhanden und manuelle Eingriffe jederzeit möglich. In der Vergangenheit kritisiert, nun geändert: Der I-Roll-Freilauf ist zwar weiterhin auch ohne Tempomat aktiv (in der Ausgangsstellung „A“ am Bremshebel), aber erst ab 55 km/h. Ein gewolltes, verzögertes Ausrollen mit eingelegtem Gang ist jetzt also möglich. Apropos Bremshebel: Die Logik mit den Stellungen A/0 und den folgenden Bremsstufen 1/2/3 bleibt wie gehabt, wobei in A Motorbremse und Retarder mit auf dem Bremspedal liegen, in 0 dagegen nicht (und I-Roll komplett deaktiviert ist).

Charakteristisch für den vorausschauenden Tempomaten „I-See“ von Volvo ist eine Cloud-Lösung mit abgespeicherten Profilen bereits befahrener Strecken, die in der Vergangenheit aber nicht immer überzeugen konnte. In diesem Punkt haben die Schweden nachgebessert: I-See arbeitet nun zusätzlich mit hinterlegtem Kartenmaterial. Das Testfahrzeug war bereits entsprechend ausgestattet und offenbarte damit keine Schwäche mehr, weder beim vorausschauenden Fahren noch beim Einhalten der eingestellten Setzwerte: 85 km/h plus/minus 5 km/h als Über- und Unterschwinger, dazu ein Angasen vor Steigungen auf maximal 88 km/h und eine zusätzliche Schwungspitze im Gefälle von 3 km/h. Kurzfristig erreicht die Fuhre beim Ausrollen also bis zu 93 km/h – rechtlich fragwürdig, aber in ähnlicher Form heute bei fast allen Herstellern zu finden.

Was die weiteren Einstellungen anbelangt, bietet Volvo dem Fahrer eine ausgedehnte Spielwiese: Es gibt drei Ecolevel mit –7, –5 und –3 km/h als Unterschwinger, dazu frei wählbare Überschwinger von 4 bis 10 km/h sowie zusätzliche Schwung spitzen von plus 1, 2 und 3 km/h. Das mag der eine oder andere zur Feinabstimmung toll finden, von „selbsterklärend“ kann aber keine Rede sein. Ganz davon zu schweigen, dass sich die Voreinstellungen in der Werkstatt nochmals ändern lassen. Anders wären zum Beispiel die Setzwerte des Testwagens (–5/+5 und +3 km/h Schwungspitze) gar nicht darstellbar. Fakt ist: Der FH kam damit für einen 420er vergleichsweise zügig über die Testrunde.

Mit 33,9 Liter Diesel liegt auch der Verbrauch günstig, von den zusätzlichen 2,9 Liter AdBlue abgesehen. Der hohe Zuschlag rührt daher, dass Volvo auf eine ungekühlte Abgasrückführung (AGR) setzt, die praktisch nur zum Aufheizen der Abgase in Kaltlaufphasen dient. In der Kombination aus SCR und gekühlter AGR sind ansonsten um 1,5 Liter AdBlue die Regel. Der Triebstrang mit 2,31 übersetzter Achse passt jedenfalls gut, zumal der 12,8-Liter-Motor auch mit 420 PS gut bei Kräften ist. Die maximal 2.100 Nm Drehmoment liegen bis runter auf 860 Umdrehungen an, was von der Getriebesteuerung rege genutzt wird – wie sich an nur 29 steigungsbedingten Schaltungen ablesen lässt, für einen 420er auf der Teststrecke ziemlich wenig. Am Berg wie in der Ebene bleibt es zudem ausgesprochen leise.

Ein Wort noch zur Cloud: Vielleicht hatte Volvo bei der Einführung auch schon andere, nicht nur auf I-See bezogene Hintergedanken. Seit Herbst 2018 ist zum Beispiel das Kundenportal „Volvo Connect“ verfügbar, das Telematik- und andere Dienste rund um den (Misch-)Fuhrpark an einem Ort bündelt – Cloud-Daten inklusive. Eine weitere Randnotiz: Mitte 2018 hat Volvo Cars verkündet, künftig Echtzeit-Fahrzeugdaten mit Volvo Trucks auszutauschen. In diesem Fall geht es um Cloud-basierte Sicherheitssysteme mit Kommunikation von Pkw zu Lkw.

Doch zurück zum hier und jetzt. Bei der 2012 eingeführten FH-Generation ist mit der steil stehenden Scheibe die Kopffreiheit gewachsen, nicht aber die Kabinenlänge. Dabei wären statt der aktuellen rund 2,23 Meter locker fünf Zentimeter mehr drin. Das hört sich nach wenig an, könnte sich aber eins zu eins in der Bettenbreite und/oder der Sitzverstellung niederschlagen, wo es sich sehr wohl bemerkbar machen würde. Schon oft und völlig zu Recht wurden am FH die schlanken Spiegel gelobt. Falls nicht ausdrücklich gewünscht, fällt aber die äußere Sonnenblende der Aerodynamik zum Opfer. Aus demselben Grund ersetzt am Testwagen eine Kamera an der Oberkante der Frontklappe den Frontspiegel. Das Kamerabild wird permanent auf einen Monitor eingeblendet, der sich über der Beifahrertür in einer Flucht mit dem Rampenspiegel befindet. Zusätzlich lässt sich das Bild auch auf den Touchscreen vorne übertragen.

Echte FH-Pluspunkte sind weiterhin die doppelte Lenksäulenverstellung, die elektrische Parkbremse und die in zwei Größen (rund 150 oder 250 Liter) lieferbare Schrankwand statt zweiter Liege. Im Testwagen wartet die 250-Liter-Version zudem mit einer ab Werk lieferbaren Mikrowelle auf.

Neben den hinterlegten Karten wartet I-See mit einer weiteren Neuheit auf: Bei der Berechnung des nutzbaren Schwungs werden neben Fahrzeugmasse und Topografie nun auch vorausfahrende Fahrzeuge berücksichtigt. Übrigens handelt es sich bei der neuen Version um ein Update, das ohne großen Aufwand aufgespielt werden kann. Anders verhält es sich bei der Umstellung von Euro 6c (so das Testfahrzeug) auf Euro 6d (bestellbar seit Dezember 2018): Hier betrifft die Umstellung neben einer geänderten Motorsoftware auch die „Hardware“, unter anderem mit neuen Ölabstreifringen und einer neuen Beschichtung im Abgasnachbehandlungssystem. Im Gegenzug verspricht Volvo für die neuen Euro-6d-Modelle leichte Einsparungen beim Verbrauch. Konkret bis zu minus sieben Prozent sollen es bei den neuen Turbocompound-Varianten des D13 sein, die Volvo unlängst im zweiten Anlauf (nach der IAA 2012) angekündigt hat. Seit Mitte März können zwei Versionen mit 460 und 500 PS bestellt werden. Der 420 PS starke Einstiegsmotor bleibt also zumindest vorerst außen vor – was mit Blick auf die gezeigten Leistungen beileibe kein Schaden sein muss.

| Messwerte und Daten | |

| Dieselverbrauch | l/100 km |

| Gesamte Strecke: | 33,9 |

| Schwere Teilstücke: | 38,9 |

| Leichte Teilstücke: | 28,8 |

| Volllast (5 % Steigung): | 98,8 |

| Teillast (bei 85 km/h): | 21,8 |

| Geschwindigkeit | km/h |

| Gesamte Strecke: | 81,1 |

| Schwere Teilstücke: | 79,4 |

| Leichte Teilstücke: | 83,0 |

| Volllast (5 % Steigung): | 62,1 |

| AdBlue (l/100 km): | 2,89 (8,54 % vom Diesel) |

| steigungsbedingte Schaltungen: | 29 |

| Innengeräusch Ebene (85 km/h): | 62,0 dB(A) |

| Innengeräusch max. (Steigung): | 64,0 dB(A) |

| Fahrgestell/Gewicht | |

| Bereifung vorn/hinten: | 385/55 R 22,5 / 315/70 R 22,5 |

| Reserverad j/n: | n |

| Tankgröße Diesel: | 405+405 Liter |

| Tankgroße AdBlue: | 64 Liter |

| Federung: | Vollluft (hinten Vier-Balg-Luft) |

| Rahmenstärke: | k.a. |

| Radstand: | 3.700 mm |

| Retarder j/n: | j |

| Leergewicht vollgetankt, mit Fahrer: | 7.635 kg |

| Testgewicht: | 39.550 kg |

| Motor | |

| Reihensechszylinder (Volvo D13K) mit Turbolader und Ladeluftkühlung, einteiliger Zylinderkopf, vier Ventile pro Zylinder, Common-Rail-Einspritzung | |

| Abgasnorm: | Euro 6c |

| SCR j/n: | j |

| AGR j/n: | j |

| Bohrung: | 131 mm |

| Hub: | 158 mm |

| Hubraum: | 12.777 ccm |

| Leistung: | 309 kW (420 PS) bei 1.400 bis 1.800/min |

| Max. Drehmoment: | 2.100 Nm bei 860 bis 1.400/min |

| Motorbremse: | 375 kW bei 2.300/min |

| Getriebe/Achse | |

| Volvo I-Shift AT2612F, automatisiertes Zwölfgang-Getriebe, Direktgangausführung | |

| Übersetzung HA: | 2,31 |

| U/min bei 85 km/h (größter Gang): | 1.060 |

| Fahrerhaus | |

| Volvo FH Globetrotter, Vier-Punkt-Luftfederung | |

| Außenbreite/-länge: | 2.495/2.225 mm |

| Einstiegsstufen: | 3 |

| Einstiegshöhe: | 1.540 mm |

| Scheibe/Rückwand: | 2.060 mm |

| Innenhöhe vor Sitz: | 1.910 mm |

| Innenhöhe Mitte: | 1.985 mm |

| Höhe Motortunnel: | 90 mm |

| Liege unten (B x L): | 740-815 x 2.000 mm |

| Liege oben (B x L): | – |

Foto: Volvo

Foto: Volvo Foto: Volvo

Foto: Volvo