Experten-Test Actros 1845: Verheißungsvolle Kraftkur

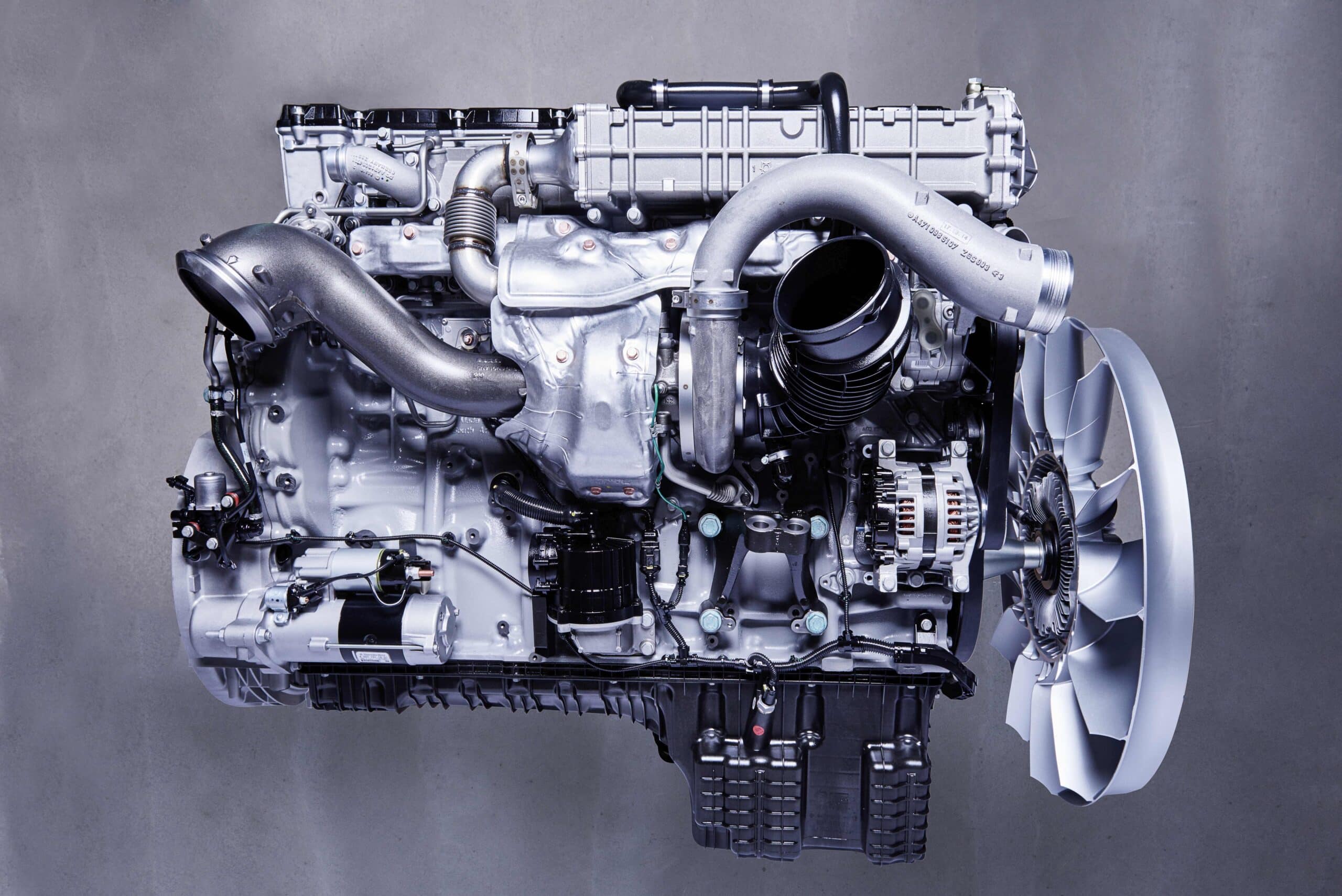

Auf den 6. Juli 2015 datierte Daimler den Verkaufsstart für die neueste Generation des Reihensechszylinders OM 471. Der trägt den Beinamen Weltmotor wahrlich zu Recht: Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, Fuso – in den europäischen, US-amerikanischen und japanischen Daimler-Marken kommt das 12,8 Liter große Aggregat gleichermaßen zum Einsatz.

Im Actros stehen nach der jüngsten Überarbeitung fünf Leistungsstufen zwischen 420 und 530 PS zur Wahl, wobei es im Fernverkehr die Varianten mit 450 und 480 PS wohl auf die größten Verkaufszahlen bringen dürften. Entsprechend ging spät im Jahr 2015 ein Actros 1845 Stream Space erstmals über die Testrunde. Was aber tun bei plötzlich eisigen Temperaturen, die den Verbrauch verfälschen? Der Kompromiss mit den Stuttgartern: Fahrleistungsmessungen ja, konkrete Verbrauchswerte nein. Das KVM (Kraftstoffverbrauchsmessgerät) lief freilich trotzdem mit und ließ an den zahlreichen Steigungen der Messstrecke zumindest einen sehr guten Volllastverbrauch erkennen.

Zudem dürfte sich die Einschätzung von Mercedes in Bezug auf die höheren Fahrleistungen gegenüber dem Vorgänger bewahrheiten. 19 steigungsbedingte Schaltungen sind auf der Runde zu notieren, exakt so viele wie bei einem im Jahr 2012 gefahrenen Euro-6-Actros vom Typ 1845 Big Space. Nur war der seinerzeit kürzer übersetzt, 2,611 gegenüber diesmal 2,533 : 1. In der Praxis bedeutet das bei Autobahntempo 85 km/h nochmals 40 Umdrehungen weniger, also rund 1.160 statt zuvor 1.200/min (es steht sogar eine noch längere Übersetzung von 2,412 zur Wahl, 2,533 ist aber der neue Standard).

Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt auf ähnlicher Höhe wie zuvor und es werden genauso viele Steigungen im größten Gang bewältigt. Dabei spielt die neue Generation des 12,8-Liter-Motors die nochmals gesteigerten Kraftreserven im unteren Drehzahlbereich aus, die sich trefflich mit den Fähigkeiten des vorausschauenden PPC-Tempomaten verbünden. Teilweise sackt die Drehzahl am Berg bis auf 900 Touren, um die 40 Tonnen ohne Schaltung auf die Kuppe zu ziehen. Die Getriebesteuerung nutzt dabei konsequent die „Top-Torque“-Elektronik, die beim OM 471 in den Leistungsstufen 420, 450 und 480 PS im zwölften Gang 200 Nm Drehmoment zusätzlich freigibt. Das bedeutet dann beim 450er 2.400 statt 2.200 Nm, was sonst erst ein bis zwei Leistungsstufen höher geboten ist. Apropos: Die neue Spitzenmotorisierung mit 530 PS und 2.600 Nm kam zusätzlich hinzu, bis dato waren maximal 510 PS und 2.500 Nm aufgerufen.

Entscheidende Merkmale der zweiten Generation des OM 471 sind das überarbeitete Common-Rail-System X-Pulse mit bis zu 2.700 bar Einspritzdruck (zuvor 2.100), eine generell geringere Abgasrückführungsrate, ein von 17,3 auf 18,3 : 1 angehobenes Verdichtungsverhältnis und ein neuer Turbolader aus eigener Fertigung. Überarbeitet wurde auch die Geometrie der Kolbenmulden und die Düsen weisen nun acht statt sieben Einspritzlöcher auf. Die Nennleistung wird bei 1.600 statt bislang 1.800 Umdrehungen erreicht und das maximale Drehmoment liegt zwischen rund 900 und 1.450 Umdrehungen nahezu konstant an, wodurch sich der Hauptfahrbereich drehzahlmäßig nach links verschiebt – was auch die längere Achsübersetzung rechtfertigt.

Unterm Strich beziffert Mercedes die Kraftstoffersparnis gegenüber dem Vorgänger mit zirka drei Prozent. Mit der geringeren AGR-Rate steigen allerdings auch die Stickoxidemissionen, weshalb der Adblue-Bedarf von anteilig rund drei Prozent auf etwa fünf Prozent steigt (was die Kostenbilanz angesichts der Diesel- und Adblue-Preise dennoch verbessert). Der genannte Wert hat sich eins zu eins bestätigt: Beim Nachtanken von Diesel und Adblue errechneten sich exakt 5,02 Prozent. An dieser Erkenntnis ändert auch das frostige Wetter nichts.

Auf der Fahrt waren bei Tempo 85 als Über- und Unterschwinger +/- 5 km/h gesetzt, bei geringer Verkehrsdichte ein guter Kompromiss. Im Economy-Fahrprogramm ist der Tempomat ohnehin auf 85 km/h abgeregelt, was der Fahrer aber mit dem Gaspedal jederzeit übersteuern kann, etwa zum schnellen Überholen – gut so. Zudem ist der Eco-Roll-Freilauf effektiv ins Geschehen eingebunden. Die Rollphasen im Leerlauf wirken nie störend. Schön gemacht ist auch der grün-weiße Balken im Display als Anzeige der gesetzten Einstellungen. Seit April 2015 lässt sich der PPC-Tempomat übrigens in allen jüngeren Actros, Antos und Arocs mit Powershift-3-Getriebe nachrüsten. Der Einbau dauert laut Mercedes nur wenige Stunden und kostet in Deutschland rund 1.500 Euro netto.

Beim relativ leichten Testfahrzeug, gemessen an der 13-Liter-Hubraumklasse und der Fahrerhausgröße, hat Mercedes auf einen Retarder verzichtet. Mit der verstärkten, in drei Stufen abrufbaren „High Performance Engine Brake“, die es auf bis zu 544 Brems-PS bringt, ist das in vielen Fällen durchaus vertretbar. Auf der mit zahlreichen langen Steigungen und Gefällen im Bereich bis etwa sechs Prozent gespickten Teststrecke mussten nur an zwei Stellen die Scheibenbremsen mithelfen, ansonsten hielt der Bremstempomat durchgängig 90 km/h bei knapp 2.000 Umdrehungen im zehnten Gang. Die fällige Schaltung übernimmt das PPC-gesteuerte Getriebe selbstständig und frühzeitig, es „sieht“ das Gefälle ja kommen.

Im vielfältigen Fahrerhaus-Programm des Actros ist die 2,50 Meter breite Stream Space die drittgrößte Variante unterhalb von Big und Giga Space. Alle drei weisen einen ebenen Kabinenboden und demzufolge einen hohen Einstieg über vier Stufen auf. Der Verlust an Platz und Stauraum hält sich im Vergleich zur Big Space in engen Grenzen und betrifft in erster Linie die mit rund 165 statt 250 Litern deutlich kleineren Schränke über der Scheibe. Die drei Fächer sind neuerdings mit einer langen einteiligen Klappe verschlossen, bis dato gab es drei separate Abschlüsse. Eine weitere Änderung im Detail: Mückennetz und Verdunkelung an der Dachluke funktionieren nun gleich- statt gegenläufig.

Den Rotstift hat Mercedes bei der elektrischen Kippvorrichtung angesetzt: Die Kabelfernbedienung hinter der Frontklappe ist beim Testfahrzeug nicht mehr vorhanden. Stattdessen heißt es hinknien und den Kopf unten am Einstieg gedrückt halten. Allzu häufig sollte man in die Situation zwar nicht kommen, aber es entfällt auch eine Gedächtnisstütze: Die Frontklappe muss zum Kippen offen stehen, was man mit der Fernbedienung dahinter gar nicht vergessen konnte. Eine zusätzliche Handpumpe, falls die Elektrik ausfällt, ist übrigens nicht vorhanden, da muss dann eine externe Stromversorgung dran

Die rund 2.100 Euro, die gegenüber der unwesentlich größeren Big Space beim Listenpreis gespart werden, lassen sich gut in einiges Zubehör stecken. Etwa das „Comfort Pack Top“: Darin sind unter anderem die Klimaautomatik, die seitlichen Rollos, das elektrische Schiebe-/Hebedach und der großzügige 40-Liter-Kühlschrank enthalten. Nicht gespart werden sollte auch am klimatisierten Komfortsitz, der gegen weiteren Aufpreis noch eine angenehme Massagefunktion bietet. Die Sitzabsenkung dürfte aber noch etwas mehr Spielraum nach unten erlauben. Mit der Klimaautomatik (laut Mercedes neuerdings mit einem höheren Wirkungsgrad des Kühlkompressors) ist auch eine Restwärmepumpe an Bord. Diese kann je nach Außen- und Kühlmitteltemperatur die eigentliche Standheizung für bis zu zwei Stunden verzichtbar machen – auch das spart ein bisschen Diesel.

| Messwerte und Daten | |

| Dieselverbrauch | l/100 km |

| Gesamte Strecke: | keine Messung |

| Schwere Teilstücke: | keine Messung |

| Leichte Teilstücke: | keine Messung |

| Volllast (5 % Steigung): | keine Messung |

| Teillast (bei 85 km/h): | keine Messung |

| Geschwindigkeit | km/h |

| Gesamte Strecke: | 82,2 |

| Schwere Teilstücke: | 80,4 |

| Leichte Teilstücke: | 84,1 |

| Volllast (5 % Steigung): | 64,1 |

| AdBlue (l/100 km): | (5,0 % vom Diesel) |

| steigungsbedingte Schaltungen: | 19 |

| Innengeräusch Ebene (85 km/h): | 65,5 dB(A) |

| Innengeräusch max. (Steigung): | 66,5 dB(A) |

| Fahrgestell/Gewicht | |

| Bereifung vorn/hinten: | 315/70 R 22,5 |

| Reserverad j/n: | n |

| Tankgröße Diesel: | 390+430 Liter |

| Tankgroße AdBlue: | 60 Liter |

| Federung: | Zwei-Blatt-Parabel/Vier-Balg-Luft |

| Rahmenstärke: | k.A. |

| Radstand: | 3.700 mm |

| Retarder j/n: | n |

| Leergewicht vollgetankt, mit Fahrer: | 7.890 kg |

| Testgewicht: | 39.620 kg |

| Motor | |

| Reihensechszylinder (OM 471 LA), Turbolader mit asymmetrischem Turbinengehäuse und Ladeluftkühlung, einteiliger Zylinderkopf, vier Ventile pro Zylinder, Common-Rail-Einspritzung | |

| Abgasnorm: | Euro 6 |

| SCR j/n: | j |

| AGR j/n: | j |

| Bohrung: | 132 mm |

| Hub: | 156 mm |

| Hubraum: | 12.809 ccm |

| Leistung: | 330 kW (449 PS) bei 1.600/min |

| Max. Drehmoment: | 2.200 Nm bei 1.100/min; 2.400 Nm bei 1.100/min im größten Gang |

| Motorbremse: | 400 kW bei 2.300/min |

| Getriebe/Achse | |

| Mercedes G211-12; automatisiertes Zwölfgang-Getriebe, Direktgangausführung | |

| Übersetzung HA: | 2,533 |

| U/min bei 85 km/h (größter Gang): | 1.163 |

| Fahrerhaus | |

| Actros Stream Space (2,5 m), Vier-Punkt-Luftfederung | |

| Außenbreite/-länge: | 2.482/2.300 mm |

| Einstiegsstufen: | 4 |

| Einstiegshöhe: | 1.640 mm |

| Scheibe/Rückwand: | 2.115 mm |

| Innenhöhe vor Sitz: | 1.840 mm |

| Innenhöhe Mitte: | 1.900 mm |

| Höhe Motortunnel: | 0 |

| Liege unten (B x L): | 750 x 2.150 mm |

| Liege oben (B x L): | – |

Foto: Daimler Truck

Foto: Daimler Truck