Forschungs-Ansätze: CVT-Symposium 2024

Mitte März veranstaltete die Commercial Vehicle Alliance an der Universität Kaiserslautern die mittlerweile achte Auflage des „International Commercial Vehicle Technology (CVT) Symposium“. Mit Bau- und Landmaschinen, Lkw und Bussen war der Begriff Nutzfahrzeug weit gefasst, mit Blick auf die Schnittmengen aber allemal berechtigt. In allen Bereichen sind batterieelektrische (BEV) und Brennstoffzellen-Antriebe (FCEV) mehr oder weniger große Hoffnungsträger, wobei sich die Entwickler bei einem gemeinsamen Problemfeld ebenfalls die Hand geben können: dem eingeschränkten Bauraum.

Abgesehen vielleicht von den Bussen, die mit ihren großen Dachflächen reichlich An- beziehungsweise Aufbaureserven bieten, haben die Entwickler durchweg mit Platzmangel zu kämpfen. Stellvertretend ein Blick auf den Unimog Wave, an dem die Commercial Vehicle Alliance ebenfalls die Finger im Spiel hat: Für den kompakten Geräteträger sind praxistaugliche batterieelektrische oder Brennstoffzellen-Antriebe gegenwärtig ebenso wenig vorstellbar wie für landwirtschaftliche Traktoren (zumindest in konventioneller Form; John Deere arbeitet an einem batterieelektrischen, autonomen Traktor, der ohne Fahrerhaus entsprechend mehr Platz für Batterien bietet).

Kein Wunder also, dass für „Bauraum-sensible“ Anwendungen zumindest als Brückentechnologie alternative (Bio-)Kraftstoffe wie FAME, HVO und PME/RME (Palm-/Rapsölmethylester) hoch in der Gunst stehen, daneben aber zunehmend der Wasserstoffmotor. Mit Blick auf aktuelle Dieselmotoren können beim Umbau auf H2 rund 80 Prozent der Teile gleichbleiben, nur zirka 20 Prozent müssen spezifisch abgestimmt werden. Die Einbaumaße im Lkw, der Bau- oder Landmaschine sind praktisch identisch und auch die Preis-Prognosen stimmen zuversichtlich: Im Verhältnis zu einem mit 100.000 Euro angesetzten Diesel-Lkw gehen Schätzungen mittelfristig von 130.000 Euro für einen H2-Verbrenner aus (gegenüber 200.000 für einen entsprechenden BEV und 250.000 bis 300.000 für einen FCEV).

Wasserstoff-Verbrenner als echte Alternative

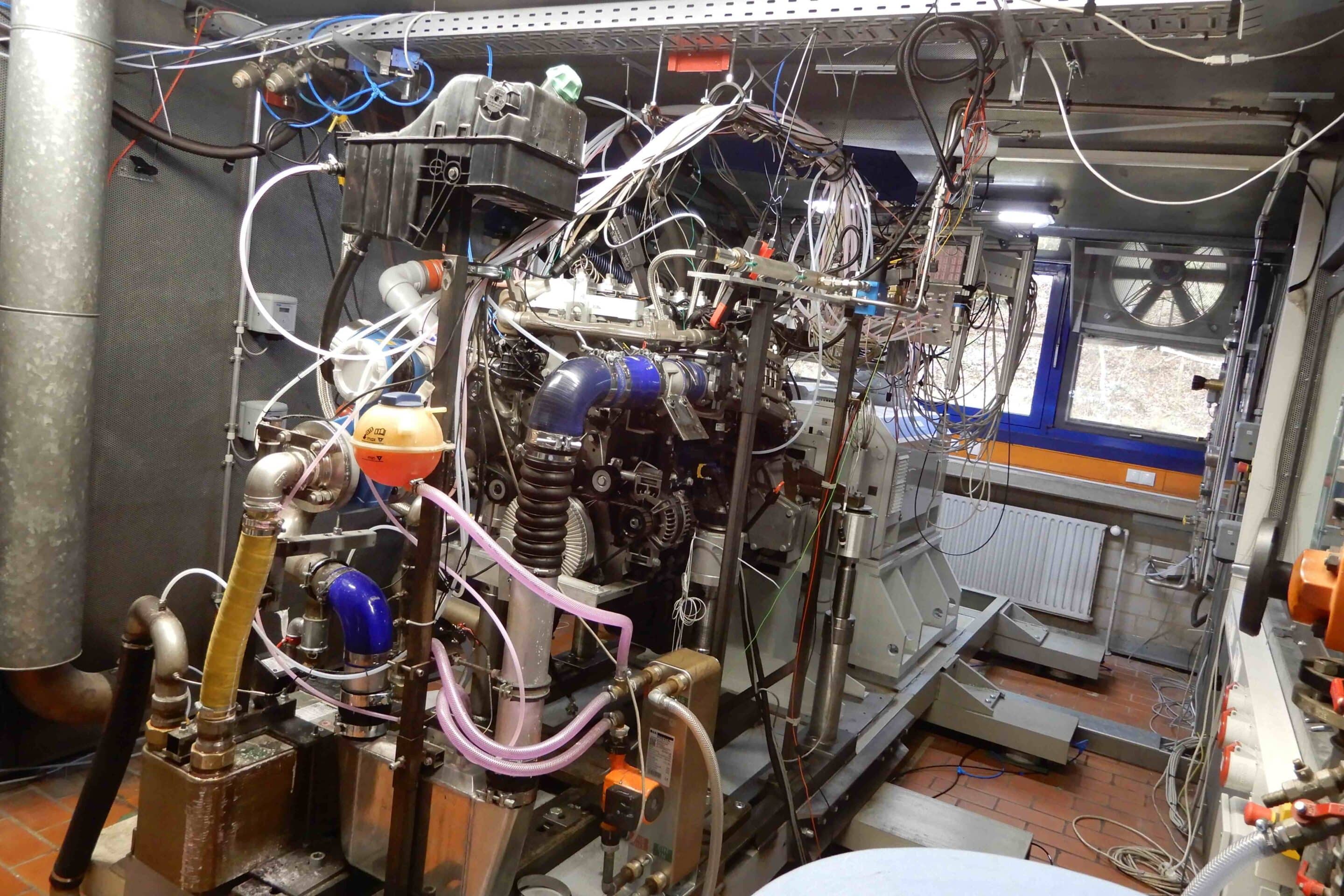

Der H2-Verbrenner im konkreten Unimog Wave-Erprobungsfahrzeug basiert auf der (mittlerweile aussortierten) Erdgas-Variante des Mercedes-Sechszylinders OM936, wobei sich auf dem Prüfstand der Uni Lautern noch ein zweites Exemplar befindet. Diplomanden und Doktoranden erforschen daran verschiedene Betriebsarten, was Einspritzung und Verbrennung ebenso betrifft wie die Abgasnachbehandlung. Von der Feinjustierung abgesehen, ist zumindest so viel klar: Leistungs- und Drehmomentwerte wie in der ursprünglichen Erdgas-Version (also um die 220 kW und 1.200 Nm) sind beim 7,7-Liter-Motor auch mit Wasserstoff rauszuholen.

Eine formale Randnotiz: Obwohl lange politisch nicht gewollt, ist der H2-Verbrenner in der EU mittlerweile als Zero-Emission-Motor anerkannt, die Restemissionen im Wasserdampf aufgrund geschmierter Kolben etc. sind nun wirklich verschwindenden gering. Allerdings sind auch beim H2-Motor Stickoxide zu eliminieren, sei es mit AdBlue oder einer anderen, auf den ersten Blick verblüffend naheliegenden Lösung: Mit Wasserstoff lassen sich die Stickoxide ebenfalls in Stickstoff und Wasser umwandeln, es muss nicht unbedingt der in AdBlue enthaltene Harnstoff beziehungsweise das daraus freiwerdende Ammoniak (NH3) sein.

Apropos: Auch der Ammoniak-Motor hat seinen Charme, denn bei der Verbrennung von NH3 entsteht sowieso nur Stickstoff und Wasser. In der Schifffahrt schon länger ein ernsthaftes Konzept, laufen auch Versuche zur Anwendung in der Fahrzeugindustrie, beispielsweise beim chinesischen Autohersteller GAC. Abgesehen von Produktionskapazitäten und Infrastruktur hat die Sache aber (mindestens) einen weiteren Haken: Ammoniak ist stark ätzend und der Umgang damit, gelinde gesagt, nicht ungefährlich.

Doch zurück zum Wasserstoff-Verbrenner, an dem mittlerweile fast alle Motoren- und Fahrzeughersteller für unterschiedliche Anwendungen arbeiten. Hier findet das Bauraum-Thema bei den installierten Tanks seine Fortsetzung, einmal mehr am Beispiel des Unimog Wave aufgezeigt. Bei 700 bar fasst dessen Drucktank-System gegenwärtig knapp 13 Kilogramm Wasserstoff, was wiederum das Leibniz-Institut für Verbundwerkstoffe auf den Plan gerufen hat. Unter trickreicher Ausnutzung des vorhandenen Bauraums beziehungsweise bisher ungenutzter Zwischenräume wollen die Entwickler künftig bis zu 28 Kilogramm erreichen. Die Basis bilden zylindrische Druckbehälter mit nur rund 7 Zentimeter Durchmesser, die sich platzsparend zur größeren Tankmodulen bündeln lassen – beispielsweise gestapelt für rechteckige Bauräume (typischerweise hinter dem Fahrerhaus) oder nebeneinander für flache Bauräume (unter der Ladefläche oder unterflur). Eine Straßenzulassung gibt es zwar noch nicht, aber den vorgeschriebenen Berstdruck von 1.575 bar (nach ISO 15869.3) haben die Entwickler schon erreicht. Ein Anfang ist also gemacht.

Foto: Daimler Truck

Foto: Daimler Truck Foto: Truckexperten

Foto: Truckexperten Foto: Truckexperten

Foto: Truckexperten Foto: Truckexperten

Foto: Truckexperten