Experten-Test Iveco S-Way 490: Überfällige Entscheidung

Viele lveco-Kunden und -Händler forderten es schon lange: Eine Einstiegsmotorisierung des Cursor 13 mit weniger als 500 PS. Doch bislang waren die Claims klar abgesteckt. Der 11,1 Liter große Cursor 11 bediente den Bereich bis an die 500-PS-Marke und der 12,9-Liter-Motor das Segment darüber. Die Kehrtwende folgte im Sommer 2021: Für die Fernverkehrs-S-Way mit großem Active Space-Fahrerhaus wurde der stärkste Cursor 11 mit 480 PS gestrichen und durch eine 485-PS-Version des Cursor 13 ersetzt.

Wobei, so einfach liegen die Verhältnisse dann doch nicht: In den S-Way und X-Way mit kleineren AD/ AT-Häusern für Verteiler-, Regional- und Baustellenverkehr gibt es den 480er noch, und in den Baustellen-Fahrzeugen der Serie T-Way schiebt der Cursor 13 in modifizierter Form schon lange auch mit 410 und 450 PS Dienst. Ebenfalls bemerkenswert: Der 480er arbeitet mittlerweile nicht mehr mit der geringen Abgasrückführungsrate („Smart EGR“), die den jeweils stärksten Cursor 11 und Cursor 13 (570 PS) bislang zu eigen war. Sprich, die Devise lautet nun ohne Ausnahme SCR-only.

Doch zurück zum Testwagen, in dem nun also ein Cursor 13 mit 485 PS arbeitet, in der Kabine assistiert von der redseligen „Alexa“. Denn auch das ist ein Kennzeichen des Modelljahrs 2022: Die Serienausstattung mit dem „Driver Pal“ („Fahrer-Kumpel“), basierend auf einer Amazon Alexa. Auf die Ansprache reagieren unter anderem verschiedene Bedienelemente im Fahrerhaus, Infotainment und Navi sowie die Kontaktaufnahme mit einer Fahrer-Community. Auch die bereits 2019 eingeführte lveco App fürs Mobiltelefon wurde mit Blick auf den Driver Pal weiterentwickelt, und die Integration zusätzlicher Bausteine schreitet stetig voran. Eine Reihe weiterer Features präsentierte lveco beispielsweise zur IAA im September, darunter eine neue Ortungsfunktion.

Ganz handfest soll das neue Modell auch Sprit sparen, woran die gute Alexa aber keinen Anteil hat. Als wesentliche Zutaten nennt lveco die neuen Motorvarianten (mit höheren Verdichtungsverhältnissen), eine Hinterachse mit längster Übersetzung von 2,31 zu Eins (bisher 2,47) und zusätzliche Windabweiser an den A-Säulen. Tatsächlich ist im Vergleich zu einem S-Way mit 480 PS starkem Cursor 11, im Jahr 2020 im Test, eine Verbrauchsersparnis beim Diesel von rund 1,5 Prozent zu notieren. Dafür liegt der AdBlue-Verbrauch knapp zwei Prozent höher (der 480er hatte wie eingangs geschildert noch eine geringe Abgasrückführungsrate) und die Geschwindigkeit ein halbes km/h niedriger: 83,0 zu seinerzeit 83,5 km/h. Die Gründe verteilen sich im Wesentlichen auf einen großzügigeren Unterschwung (-7 statt-5 km/h, dazu später mehr) und die längere Achse, die mit 1.060 statt zuvor 1.135 U/min Marschdrehzahl auf hügeliger Strecke weniger Zugkraftreserven lässt. Mit dem 485-PS-Motor und 315/70er Reifen ist die neue lange Achse nun Standard.

Absolut errechnen sich für den S-Way 490 33,7 Liter Diesel und drei Liter AdBlue, was im Wettbewerbsumfeld für einen Platz im gesicherten Mittelfeld reicht. Dass die Bilanz nicht besser ausfällt, mag gar nicht mal am Cursor 13 liegen, denn die Schaltlogik im gefahrenen Standardmodus vermittelt nicht das Gefühl der ganz großen Kunst. Die Automatik fährt die Berge ziemlich stürmisch hoch und landet auf der Autobahn-Messstrecke häufig im neunten Gang, was in dieser PS- und Drehmoment-Klasse eigentlich nicht passieren sollte. Viele Schaltungen ließen sich sparen, würde der GPS-gestützte Getrieberechner vor Bergen variabel Angasen und/ oder nach einer Senke mal den 11. Gang gleich drin lassen (stattdessen wird auf den ersten Steigungsmetern immer eine erste Schaltung von zwölf in elf fällig). So kommen haufenweise Schaltungen zustande, und mit den vielen Zugkraftunterbrechungen wächst das Tempo trotz des Sturm-und-Drangs doch nicht allzu sehr in die Höhe. Schlussendlich sind die 83,0 km/h guter Durchschnitt, aber nicht mehr. Zudem werden am Ende der Steigung die Gänge häufig weiter ausgedreht, als das bei immerhin 2.400 Nm Drehmoment nötig sein sollte.

An „intelligenten“ Nebenaggregaten liegt die durchwachsene Verbrauchsbilanz nicht: Lenkpumpen mit variablem Durchfluss sowie bedarfsgesteuerte Luftpresser und Generatoren sind auch feste Bestandteile des S-Way-Baukastens. Weitere Abhilfe könnte der optionale Eco-Modus schaffen, der im Wesentlichen bedeutet: weniger Tempoorientierte Schaltstrategie, Drehmomentreduzierung bei Teilbeladung bis zirka 33 Tonnen und kein Kickdown (die frühere Begrenzung auf 85 km/h gilt nun nicht mehr). Allerdings ist der Eco-Modus nicht mal so eben auf Knopfdruck aktivierbar. Nach wie vor ist es im Iveco so, dass die Umschaltung als unternehmerische „Grundsatzentscheidung“ an einem kleinen Schloss im Beifahrer-Fußraum erfolgen muss.

Dass Iveco auf ein dynamisches Segeln (wechselndes Gasgeben und Rollenlassen im Flachland) und Schwungspitzen über 90 km/h im Auslauf von Gefällen verzichtet, ist aus Fahrersicht eine gute Sache. Fragwürdig ist aber, warum Iveco bei der aktuellen S-Way-Generation die Über- und Unterschwinger nicht frei einstellen lässt. Die Spanne reicht zwar von +2 bis + 10 und -5 bis -7 km/h, aber nur in festen Kombinationen. Im Test übliche +/- 5 km/h (wie beim zuvor erwähnten 5-Way 480 Cursor 11) sind nicht möglich: Am nächsten dran sind die Paarungen +3/-5, +4/-6 und +5/-7 km/h, wobei die Testfahrt in der letzten Variante ablief – also 90 km/h bergab und 78 km/h über Kuppen. In Gefällen ist die Getriebesteuerung kaum gefordert, denn zur starken Motorbremse (in der Spitze mehr als 600 Brems-PS) verfügt der Testwagen über einen lntarder. Beibremsungen werden somit auf der Messstrecke keine fällig, und die wenigen Abwärtsschaltungen in langen Gefällen dienen eher der Kühlung: In der nächsten Steigung könnte sonst der Lüfter Leistung wegnehmen. Das Bremsenmanagement kann man also getrost der Elektronik überlassen, ansonsten verfügt der fein dosierbare Bremshebel über sechs Stufen: Die erste für die Motorbremse, die folgenden fünf für je 20 Prozent Retarderleistung.

Vollgetankt sind für den Testwagen satte 7.905 Kilogramm aufgerufen, worin zwar der mit 135 Liter größte Adblue-Tank, der rund 90 Kilogramm schwere Intarder, eine integrierte Standklimaanlage und eine Vollluftfederung enthalten sind, ansonsten aber testübliche Zutaten wie ein 400-Liter-Messtank für den Diesel. Die Vollluftfederung kommt überraschend: Seit Jahren schon rückt lveco mit leichten Einblattfedern an der Vorderachse zum Test an. Dabei ist zum Mehrgewicht (rund 60 Kilogramm) nicht mal ein höherer Fahrkomfort spürbar: Auch mit der Vollluftfederung kommen Bodenfugen ziemlich heftig am Fahrersitz an. Das Handling auf kurviger Landstraße ist dagegen gut, wenngleich die konventionelle Lenkung inzwischen nicht mehr an die Exaktheit elektrisch unterstützter Lenksysteme (die auch aktive Eingriffe beim Abdriften ermöglichen) heranreicht. Voraussichtlich zum Modelljahr 2024 wird lveco diese Technik-Lücke aber schließen. Kameras statt Spiegel sind bei lveco jedoch bis auf weiteres kein Thema.

Ein echtes Plus gibt es beim Innengeräusch zu verzeichnen: Der Cursor 13 verrichtet sein Werk um einiges laufruhiger als der kleinere Cursor 11. So ganz nebenbei ist auch der optische Auftritt gelungen: Die Zugmaschine macht mit transparenter Sonnenblende, LED-Scheinwerfern und breiten 385/55ern auf der Vorderachse echt was her. Überhaupt braucht das im spanischen Werk Valladolid gebaute Fahrerhaus keinen Wettbewerbsvergleich zu scheuen. Das Lenkrad dürfte sich noch steiler stellen lassen und an der Frontscheibe sind statt der früheren Rollos heute simple Klapp-Sonnenblenden verbaut, aber viel mehr gibt es nicht zu meckern. Bei Raumaufteilung und Inneneinrichtung hatte lveco ein glückliches Händchen, inzwischen verfeinert um eine neue (und sparsamere) Eco-Klimaautomatik. Ein Highlight ist die Schrankwand anstelle der oberen Liege: Die sauber verarbeitete Holzkonstruktion mit drei Abteilen, Zwischenböden und soliden Scharnieren würde sich auch im Wohnzimmer gut machen. Dazu eine heimelige Ambientebeleuchtung, wahlweise ein oder sogar zwei große Kühlschränke und ein drehbarer Luxus- Beifahrersitz: Keine Frage, im neuen „Alexa-Iveco“ lässt es sich sehr gut leben – und die neue Einstiegsmotorisierung geht unterm Strich als längst überfällige Entscheidung durch.

| Messwerte und Daten | |

| Dieselverbrauch | l/100 km |

| Gesamte Strecke: | 33,7 |

| Schwere Teilstücke: | 38,2 |

| Leichte Teilstücke: | 29,2 |

| Volllast (5 % Steigung): | 96,9 |

| Teillast (bei 85 km/h): | k.A. (Baustellen) |

| Geschwindigkeit | km/h |

| Gesamte Strecke: | 83,0 |

| Schwere Teilstücke: | 81,9 |

| Leichte Teilstücke: | 84,0 |

| Volllast (5 % Steigung): | 71,4 |

| AdBlue (l/100 km): | 3,06 (9,07 % vom Diesel) |

| steigungsbedingte Schaltungen: | 38 |

| Innengeräusch Ebene (85 km/h): | 63,6 dB(A) |

| Innengeräusch max. (Steigung): | 67,9 dB(A) |

| Fahrgestell/Gewicht | |

| Bereifung vorn/hinten: | 385/55 R 22,5 / 315/70 R 22,5 |

| Reserverad j/n: | n |

| Tankgröße Diesel: | 400 Liter |

| Tankgroße AdBlue: | 135 Liter |

| Federung: | Vollluftfederung (HA Vier-Balg-Luft) |

| Rahmenstärke: | 6,7 mm |

| Radstand: | 3.800 mm |

| Retarder j/n: | j |

| Leergewicht vollgetankt, mit Fahrer: | 7.905 kg |

| Testgewicht: | 39.780 kg |

| Motor | |

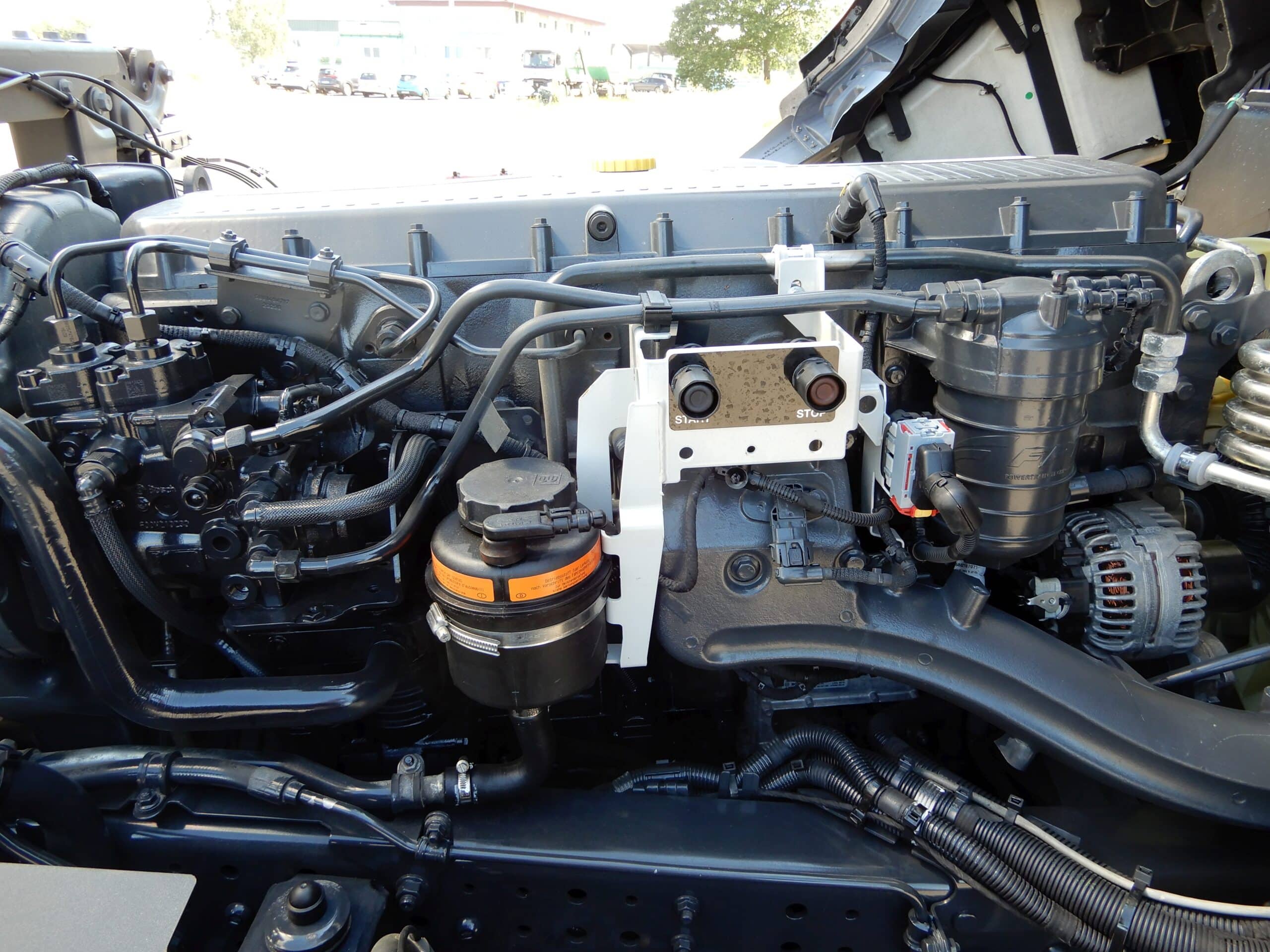

| Reihensechszylinder (Cursor 13) mit variablem eVGT-Lader (elektrische Stellvorrichtung) und Ladeluftkühler, einteiliger Zylinderkopf, vier Ventile pro Zylinder, Common-Rail-Einspritzung | |

| Abgasnorm: | Euro 6e |

| SCR j/n: | j |

| AGR j/n: | n |

| Bohrung: | 135 mm |

| Hub: | 150 mm |

| Hubraum: | 12.882 ccm |

| Leistung: | 357 kW (485 PS) bei 1.900/min |

| Max. Drehmoment: | 2.400 Nm bei 950 bis 1.100/min |

| Motorbremse: | 448 kW bei 2.400/min |

| Getriebe/Achse | |

| ZF 12 TX 2420 TD; automatisiertes Zwölfgang-Getriebe, Direktgangausführung | |

| Übersetzung HA: | 2,31 |

| U/min bei 85 km/h (größter Gang): | 1.061 |

| Fahrerhaus | |

| S-Way Active Space, Vier-Punkt-Luftfederung | |

| Außenbreite/-länge: | 2.490/2.280 mm |

| Einstiegsstufen: | 3 |

| Einstiegshöhe: | 1.540 mm |

| Scheibe/Rückwand: | 2.070 mm |

| Innenhöhe vor Sitz: | 2.150 mm |

| Innenhöhe Mitte: | 2.085 mm |

| Höhe Motortunnel: | 95 mm |

| Liege unten (B x L): | 670-780 x 2.010 mm |

| Liege oben (B x L): | – |

Foto: Truckexperten

Foto: Truckexperten