Jubiläums-Rückblick: Der Lauf der Zeit

Sommer 2022: LZ Media, die treibende Kraft hinter den „Truckexperten“, feiert 30-Jähriges Jubiläum. Zeit, einen Blick zurück auf drei Jahrzehnte Lkw-Entwicklung zu werfen, der unvermittelt zur persönlichen Zeitreise mutiert: Der Autor dieser Zeilen feierte 1992 seinen 24. Geburtstag und glaubte, in einer modernen Welt zu leben. Beim Gang ins Archiv und dem Stöbern in damaligen Fachzeitschriften sieht diese Welt aber plötzlich ziemlich alt aus. Die typischen schweren Lkw jener Zeit hießen DAF 95, Iveco Turbostar, Mercedes SK, MAN F90, Renault AE (später besser bekannt als Magnum), Scania R113/143 sowie Volvo F12/F16. Just 1992 war ein an Lkw-Neuheiten sogar ungewöhnlich reiches Jahr: DAF stellte dem fünf Jahre zuvor eingeführten Erfolgsmodell 95 die Baureihen 75 und 85 zur Seite, lveco läutete mit dem Eurotech einen Generationenwechsel ein, dem wenige Monate später der Eurostar folgen sollte, Scania brachte im R 113/400 den 11-Liter-Turbocompound mit exakt 401 PS und bei Volvo zeichnete sich die Ablösung der F-Serie durch den seit 1993 gebauten Dauerbrenner FH ab.

1992 fiel auch der Startschuss für die IAA Nutzfahrzeuge, die sich seither mit der IAA Pkw abwechselt. Neben sauberen Abgasen stand auf der ersten reinen Nutzfahrzeug-Messe ein Mehr an Elektronik im Fokus (insbesondere für Motorsteuerung, Einspritzung und automatisierte Getriebe), dazu erweiterte Modellpaletten mit größeren Kabinen und der Trend zur Scheibenbremse. Denn noch dominierten Trommelbremsen, kombiniert obendrein mit mäßig leistungsstarken Motorbremsen, was den Fahrern bergab deutlich mehr Taktieren und – vor allem – Runterschalten abverlangte als heute.

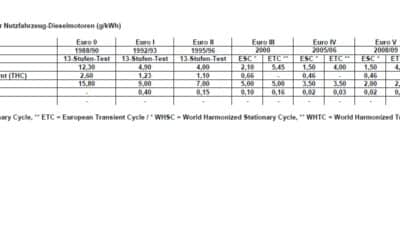

Saurer Regen, Wald- und Robbensterben, Umweltbewegung im Allgemeinen und Aufstieg der politisch Grünen im Besonderen: Die 1980er Jahre legten den Nährboden für ein Umdenken in allen Bereichen, in dessen Folge (nicht nur) Altglas- und Altpapiercontainer wie Pilze aus dem Boden schossen – die Deutschen entdeckten das Recycling. Die frühen 1990er markierten auch in der Lkw-Entwicklung eine Zäsur, mit einem in dieser Konsequenz ganz neuen Fokus auf der Schadstoffreduzierung. Und spätestens mit der Verabschiedung der europäischen Luftqualitäts-Rahmenrichtlinie im September 1996 dämmerten am Horizont die kommenden Verschärfungen mit den Abgasnormen Euro 3 (2001), Euro 4 (2006), Euro 5 (2009) und Euro 6 (2014).

Zwar hatten sich Ende der 1980er Jahre die Lkw-Hersteller selbst auf eine NOx-Obergrenze von 14,4 g/kWh verständigt. Das aber war technisch noch relativ einfach zu bewerkstelligen. Motoren mit Turbolader und Ladeluftkühlung waren zu dieser Zeit bereits mehr Regel als Ausnahme und auch erste EDC-Einspritzanlagen (Electronic Diesel Control) fanden Verwendung, freilich noch in Verbindung mit altbewährten Reiheneinspritzpumpen. Zumindest vorübergehend galt es als probates Euro-1-Rezept, den Förderbeginn der Einspritzpumpen in Richtung spät zu verstellen, um die Verbrennungstemperaturen und damit die Stickoxid-Emissionen drastisch zu senken. Das aber bedeutete einen geringeren Wirkungsgrad und somit vor allen Dingen bei hoher Motorlast einen um bis zu zehn Prozent höheren Verbrauch.

Die grundlegende Problematik wiederholte sich 1996 und 2001: Modernere Einspritzanlagen mit elektronischen Steuerungssystemen und wesentlich höheren Einspritzdrücken sowie weiterentwickelte Turbolader ermöglichten zwar auch Euro 2 und Euro 3 mit rein innermotorischen Maßnahmen, von ernsthaften Verbrauchssenkungen konnte aber keine Rede sein. Zur ganzen Wahrheit gehört außerdem, dass die damaligen Messverfahren, unter anderem der sogenannte 13-Stufen-Test, einiges an Spielraum ließen. Anders gesagt: Letztlich mussten die Motoren nur an wenigen definierten Betriebspunkten die Vorschriften erfüllen.

Reiheneinspritzpumpen dankten mit den verschärften Normen auf breiter Front ab: Scania stellte auf Pumpe-Düse-Elemente um, DAF setzte in der oberen Leistungsklasse auf einen entsprechenden Cummins und Iveco baute ab Ende der 1990er das Programm der Motorenbaureihe Cursor aus: mit 7,8, 10,3 und 12,9 Liter Hubraum, elektronischer Hochdruckeinspritzung und Turbolader mit variabler Geometrie. Dabei darf insbesondere der zur Einführung 390 oder 430 PS starke Cursor 10 als einer der Stammväter des Begriffs Downsizing gelten. Eine gewisse Ausnahme stellte MAN dar: Noch Anfang der 2000er, im damals brandneuen TGA, arbeiteten die Euro-3-Motoren der Serie D28 mit Hubschieberpumpen aus dem Hause Bosch. Die Umstellung ließ aber nicht mehr lange auf sich warten und führte ohne Umwege direkt zu Common-Rail – jenes System, das die Einspritzung in mehrere Takte zerlegen kann (Vor-, Haupt- und Nacheinspritzung) und dessen hoher Druck quasi immer zur Verfügung steht.

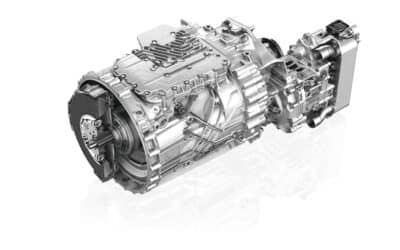

Etwa zur gleichen Zeit setzten die automatisierten Getriebe zum Überholen an. Ob Mercedes Telligent (später Powershift), ZF AS Tronic (heute Traxon), Volvo Geartronic/I-Shift oder Scania Opticruise: Über manuelle Schaltgetriebe dachte zumindest im Fernverkehr bald kaum noch ein Transportunternehmer nach, und auch die letzten Bastionen auf der Baustelle wurden nach und nach erobert.

Mit Euro 4 und Euro 5 erklärte der Großteil der Hersteller die innermotorischen Maßnahmen für ausgereizt: Gegenüber Euro 3 verlangte der Gesetzgeber nun 80 Prozent weniger Partikel und 30 Prozent (Euro 4) beziehungsweise 60 Prozent (Euro 5) weniger NOx. Dummerweise schließen sich die Ziele praktisch aus: Bei einer partikelarmen Verbrennung entstehen mehr Stickoxide und umgekehrt. Die Abgasnachbehandlung mit der Harnstofflösung AdBlue galt bei DAF, Iveco, Mercedes, Renault und Volvo früh als Königsweg. Das Grundprinzip: Die Stickoxide (NOx) reagieren mit Ammoniak (NH3) zu Wasser und harmlosem Stickstoff. Der (aggressive) Ammoniak wird im heißen Abgas aus ungefährlichem Harnstoff frei, womit das AdBlue ins Spiel kommt. Der 32,5-prozentige Harnstoffgehalt in AdBlue rührt übrigens einfach daher, dass bei diesem Mischungsverhältnis der Gefrierpunkt am niedrigsten liegt.

Zwar ist am Lkw seither auch ein AdBlue-Tank zu befüllen, aber der grundlegende Vorteil liegt auf der Hand: Durch die Verlagerung des NOx-Problems in die Nachbehandlung kann die innermotorische Verbrennung so heiß und partikelarm wie möglich ablaufen. Das Argument überzeugte allerdings nicht alle: MAN und Scania scherten aus der Reihe und setzten auf eine Kombination aus Partikelfilter und Abgasrückführung. Da sich mit der Rückführung eines Teils der (gekühlten) Abgase der Sauerstoffgehalt im Brennraum reduziert, läuft die Verbrennung weniger heiß und somit mit geringen NOx-Emissionen ab – aber auch, analog zu Euro 1, mit höherem Verbrauch. Dennoch, so die Münchener und Schweden in seltener Einigkeit, sollten die Vorteile unter dem Strich überwiegen. „Der Fahrer tankt wie gewohnt seinen Diesel, sonst nichts“, lautete ein gängiges Argument.

In der Tat sorgten die anfangs dünn gesäten AdBlue-Zapfsäulen für Anlaufschwierigkeiten. Wobei manche Fahrer freimütig erklärten, „der fährt auch ohne AdBlue.“ Ernsthafte Restriktionen beim Fahren mit leerem AdBlue-Tank waren anfangs kaum zu befürchten. Streng genommen fiel solches Tun eher unter den Punkt Steuerhinterziehung und gegebenenfalls unter Mautbetrug. Spätestens mit der OBD2-Regelung, mit automatischer Drehmomentreduzierung als Zwangsmaßnahme beim Fahren mit leerem AdBlue-Tank, sind solche Gedankenspiele aber weitestgehend vom Tisch.

Wer glaubte, mit Einführung von Euro-4-Motoren noch weitere drei Jahre Entwicklungszeit für Euro 5 zu haben, wurde von Mercedes kalt erwischt: Die Stuttgarter boten bereits zum Euro-4-Start nahezu baugleiche Euro-5-Modelle an. Ein größer dimensionierter Schalldämpfer (in den der Katalysator integriert ist) und eine erhöhte AdBlue-Einspritzmenge (zwei weitere Prozentpunkte bezogen auf den Dieselverbrauch) reichten dafür im Wesentlichen aus. Der Clou: Wohl nicht ganz unbeeinflusst von den strebsamen Schwaben belohnte die bundesdeutsche Politik die Vorerfüllung bis Herbst 2009 mit 20 Prozent niedrigeren Mautsätzen. In der Folge erfüllten satte 98 Prozent aller mit SCR ausgestatteten Mercedes Actros vom Start weg Euro 5, und Euro 4 spielte zumindest auf deutschen Fernstrecken kaum jemals eine ernsthafte Rolle.

Beim Thema Euro 6 markiert der März 2011 einen Meilenstein: Am 17. jenes Monats präsentierte Daimler die allerersten Euro-6-Motoren und zwei Wochen später, am 31., zog Scania nach. Die Schweden blieben ihrem Baukastensystem treu und setzten für die Euro-5- und Euro-6-Varianten der 12,7-Liter-Motoren gleichermaßen auf die Kombination aus Common-Rail, Abgasrückführung und Turbolader mit variabler Geometrie. Für Euro 6 kamen als weitere Zutaten ein Partikelfilter-System und zwei parallele SCR-Katalysatoren mit elektronisch gesteuertem AdBlue-Dosiersystem sowie zusätzlichen „Ammoniak-Schlupf-Katalysatoren“ hinzu. In letzteren wird überschüssiges Ammoniak, das zuvor nicht verbraucht wurde, wieder in Stickstoff und Wasser umgewandelt.

Die Zutatenliste für Euro 6 sah bald bei allen Herstellern ähnlich aus: Abgasrückführung, SCR-Kat und Partikelfilter. Dazu eine Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung, die gleichsam das Ende der Pumpe-Düse-Systeme einläutete. Einzig Iveco scherte von Anfang an mit SCR-only-Motoren aus der Reihe, was in der Folge vor allem bei Scania weitere Schule machen sollte.

Herstellerübergreifend legten mit Euro 6 die Drehmomente teilweise kräftig zu, was wiederum längere Achsübersetzungen ermöglichte. Mittlerweile wackelt beim Übersetzungsverhältnis selbst die Zweier-Marke bedenklich, Quotienten wie 2,3 und 2,2 zur Eins sind im Fernverkehr heute mehr Regel als Ausnahme. Zudem ließ sich mit AdBlue endlich der Zielkonflikt zwischen der NOx- und Verbrauchs-Reduzierung auflösen, oder, anders gesagt: Mit Einführung der SCR-Technik gingen die Verbräuche erstmals seit Euro 1 wieder spürbar zurück. Der Haken, der mit AdBlue hinter das Thema Abgasreinigung gesetzt werden konnte, rückte also endlich wieder den Verbrauch ganz oben auf die Liste. Mit Erfolg: Um gut zehn Prozent sind die (Diesel-)Verbräuche seit Einführung von Euro 6 gesunken.

Die neuen Motoren bilden dabei aber nur eine von vielen Zutaten. Weitere wirksame Mittel waren und sind deutlich größere Anstrengungen in Sachen Aerodynamik, „intelligente“ Nebenaggregate (etwa bedarfsgerecht gesteuerte Luftpresser, Lenkhelfpumpen und Lichtmaschinen) und kontinuierlich verbesserte Automatikgetriebe.

Eine wahrhaft neue Ära läuteten ab 2012 die GPS-gestützten, „vorausschauenden“ Tempomaten ein. Wie schon beim Thema Euro 6 waren Daimler und Scania die Vorreiter, wobei sich über die Frage, wer den Stein ins Rollen brachte, trefflich streiten lässt. Fakt ist, dass Scania Anfang 2012 die ersten entsprechend ausgerüsteten Fahrzeuge auf den europäischen Markt brachte. Daimler kann mit der US-Tochter Freightliner dagegenhalten, wo ein ähnliches System bereits seit 2009 zu haben war. Bei der im Frühjahr 2012 präsentierten Mercedes-Variante handelte es sich aber ohnehin um einen bis dato einmaligen Schritt. Denn nach Maßgabe des per GPS-Daten und hinterlegtem Kartenmaterial erfassten Streckenprofils regelte das PPC-System („Predictive Powertrain Contra!“) nicht nur den Tempomaten, sondern auch die Schaltstrategie. Das war in der Tat ein wesentlicher Unterschied zum anfänglichen Scania-System, das zwar Schwung- und Rollphasen an die Topografie anpassen konnte, aber noch nicht die Steuerung der Opticruise-Schaltung einbezog.

Das ist aber längst Schnee von gestern: Inzwischen beherrscht auch das Scania-System das Spiel aus Streckenvorausschau und Schaltstrategie perfekt, ebenso die versammelte Konkurrenz von DAF bis Volvo. Dazu ausgeklügelte Ecoroll-Schwungphasen im Leerlauf oder, einer der neuesten Trends, ein „dynamisches Segeln“ mit wechselndem Gasgeben und Rollenlassen um die gesetzte Geschwindigkeit herum. Kurz: Wenn es hier und da um den Zentiliter Diesel geht, werden die Softwaresysteme immer noch trickreicher. Wieder Mercedes läutete ab 2018 das nächste Level ein, das mit einer Infrastrukturerkennung die Fahrstrategie auch auf der Landstraße, vor Kreisverkehren und Ortsdurchfahrten optimiert.

Der aktuelle Abgasstandard ist bei Euro 6e angelangt, was je nach Hersteller nochmals einen mehr oder minder großen Aufwand erforderte. Bei einigen Motoren beziehungsweise Abgasanlagen war die Sache mit Anpassungen an Elektronik und Software erledigt, andere erforderten auch Feinjustierungen bei der Hardware. Letzteres typischerweise mit vorbehandelten Partikelfiltern und zusätzlich beheizten AdBlue-Leitungen, um die Grenzwerte auch in der Ein- und Warmlaufphase sowie tiefsten Außentemperaturen einzuhalten. „Kanonen auf Spatzen“ schimpften nicht wenige Entwickler und Controller und trafen damit einen Nerv: Ob Aufwand und Nutzen mit dem weiteren Zudrehen der Grenzwertschraube noch in irgendeinem sinnvollen Verhältnis stehen, ist nicht erst bei der Zuspitzung auf Euro 6e die Frage.

Im übertragenen Sinn zeichnet die Abwägungsfrage auch dafür verantwortlich, dass es etliche weitere Ansätze zur Verbrauchsreduzierung meist nicht über das Prototypenstadium hinaus geschafft haben. Beispielhaft seien hier nur aufwendige Systeme zur Abgaswärme-Rückgewinnung genannt. Als handfeste Maßnahme zur Verbrauchsreduzierung war dagegen in jüngster Zeit ein immer weiteres Verschieben weg von der AGR-Rate hin zum vermehrten AdBlue-Einsatz zu verzeichnen. Vorläufiger Höhepunkt: die neuesten Generationen der 16,4-Liter-V8 und 12,7-Liter-Reihensechszylinder von Scania mit Twin-SCR-Einspritzung.

Die Kosten-Nutzen-Frage dürfte sich in Zukunft immer wieder stellen, selbst wenn der (fossile) Diesel nicht mehr die größte Rolle spielen sollte. Elektromobilität lautet das Stichwort, dass zunehmend selbst bei schweren Lkw das Zepter schwingt. Mit höheren Kapazitäten bei gleichzeitig abnehmenden Gewichten hat die Batterietechnik in kurzer Zeit einen Evolutionssprung nach dem anderen hingelegt und scheint damit sogar die Verfechter der Brennstoffzelle in die Defensive zu drängen. Vom Tisch ist aber auch dieses Konzept längst noch nicht, genauso wenig wie der Wasserstoff-Verbrenner oder alternative Kraftstoffe wie E-Fuels, HVO und Biodiesel. Und auch, wenn Käufer von Gas-Lkw derzeit unter hohen Kraftstoffpreisen ächzen (vor allem bei LNG), ist bei diesem Thema das letzte Wort nicht gesprochen. Erst recht, wenn es gelingen sollte, fossiles Erdgas in großem Stil durch Bio-Methan zu ersetzen. Ruhig geworden ist es derweil um Hybride. Aber auch hier gibt es Ausreißer, etwa in Gestalt von Scania mit der jüngst erneuerten Reihe HEV/PHEV, die schwere (Plug-in-)Hybride mit Diesel- und Elektromotor umfasst.

Wird die Antriebsfrage weiter in Richtung Gesamtbetriebskosten gesponnen, rückt mit dem „autonomen Fahren“ ein weiteres Schlagwort in den Fokus. Geht es nach den Zukunftsvisionen einiger Hersteller, führt der Königsweg hin zum autonomen, batterieelektrischen Lkw: Mit Wegfall der für einen menschlichen Fahrer geltenden Lenk- und Ruhezeiten könnte ein autonomer E-Lkw leicht die zwei- bis zweieinhalbfache Fahrdistanz bewältigen und dabei gleichzeitig die Nachladestopps flexibler planen und ganzheitlich optimieren. Zumindest auf Langstrecken scheint die Umsetzung keine Science-Fiction mehr. Zwar muss der Fahrer die Hände zumindest noch locker am Lenkrad halten, doch lassen Assistenzsysteme die Fahrzeuge auf Autobahnen bereits im Verkehrsfluss mitschwimmen: Mit Kameras, Radarsensoren und Elektro-Lenkungen halten die Systeme die Lkw in der Spur (mit aktiven Lenkeingriffen beim Abdriften), folgen dem vorgeschriebenen Mindestabstand und verzögern notfalls bis zum Stillstand. Auch Spiegelersatzsysteme wie Mercedes Mirrorcam und MAN Optiview bilden bereits Grundbausteine für die Umgebungserfassung autonomer Systeme.

Kein Fahrer und kein Diesel mehr: Wenn es im großen Stil so kommen sollte, dürften damit gewaltige Umwälzungen für die traditionellen Geschäftsmodelle einhergehen. Aber, wie heißt es doch so schön: „Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“

Vor rund zehn Jahren nahmen fast alle Hersteller Euro 6 zum Anlass, ihr Programm zu renovieren: neuer Mercedes Actros, neuer DAF XF, neuer Volvo FH, neuer lveco Stralis und komplett neuer Renault T – teilweise blieb kaum ein Stein auf dem anderen. Nur zwei Hersteller hielten sich auffallend zurück: Scania und MAN. Euro-6-Motoren, klar, aber neue Modelle und Fahrerhäuser gab es erst mit dem Scania S im Jahr 2016 und den erneuerten TG-Baureihen Anfang 2020.

Bei den Motoren hat sich die Lage um 2014 größtenteils auf den heutigen Stand eingependelt. Bei DAF führte der Weg seit den 1990ern von 11,6 über 12,6 bis 12,9 Liter Hubraum, wobei jener MX-13 genannte AGR/SCR-Motor mit Produktionsbeginn des XF 105 Anfang 2006 auch über den großen Teich schwappte: Im Paccar-Konzern, zu dem DAF seit 1996 gehört, kommt der Sechszylinder auch bei Peterbilt und Kenworth zum Einsatz.

Bei lveco verlief die Geschichte vom Turbo- und Eurostar über den Stralis zum heutigen S-Way. Den Cursor 10 löste mit Euro 6 der 11,1 Liter große Cursor 11 ab, der Cursor 13 blieb erhalten. Und: Wie kein anderer Hersteller setzt Iveco mit dem S-Way NP und einer Gasvariante des Cursor 13 unverdrossen auf CNG und LNG. Allen Dieselmotoren gemein ist die „Hi-SCR“-Technik mit Verzicht auf eine Abgasrückführung.

MAN konnte Euro 4 noch ohne AdBlue erfüllen, für Euro 5 musste eine SCR-Lösung her. Zeitweise liefen die Versionen mit AGR und PM-Kat (Euro 4) und SCR (Euro 5) parallel, bevor bei den Münchnern mit Euro 6 Ruhe einkehrte: Standard ist bei den D26- und D38-Motoren nun die Kombination aus Common-Rail, Abgasrückführung („Soft-AGR“), SCR und Partikelfilter. Der 15,2-Liter-Reihenmotor D38 ist mittlerweile für Spitzenleistungen zuständig, nachdem der V8 den Abgastod gestorben war. 2006 trat der D26 an die Stelle des D28, soll seinerseits aber ab 2024 durch die neuen, zunächst von Scania eingeführten Konzernmotoren ersetzt werden. Die Hubraumklasse darunter fällt seit 2019 noch kleiner aus: Der 9,0-Liter-Motor D15 löste mit SCR-only-Technik den D20 ab.

Mit Euro 4 hielt sich Mercedes nicht lange auf und trimmte die damaligen V-Motoren mit AGR und SCR gleich auf Euro 5. Mit Euro 6 begann das Zeitalter der „Weltmotoren“ OM470, OM471 und OM473: Reihensechszylinder mit 10,7, 12,8 und 15,6 Liter Hubraum. Beim grundsätzlichen Verfahren mit AGR und SCR blieb es. Im April 2022 kündigte Mercedes die dritte Generation des OM 471 an. Markant: ein von 18,3 auf 20,3:1 erhöhtes Verdichtungsverhältnis, neue Turbolader in zwei Varianten und ein erweitertes Top-Torque-Programm mit (zuschaltbaren) 200 Newtonmeter mehr Drehmoment in den Gängen 7 bis 12.

Euro 4 erledigte Scania noch mit Hochdruckeinspritzung, Pumpe-Düse-Elementen, gekühlter AGR und Turbocompound. Heraus kam ein zugkräftiger, aber relativ durstiger Motor. Von den Mauterleichterungen und dem Mercedes-Vorpreschen überrumpelt, musste Scania die Zeit bis zu den Euro-5-AGR-Motoren (Ende 2007 war es mit dem DC13 soweit) mit einer SCR-Variante des 11,7-Liter-Motors DC12 überbrücken. Einige Jahre später dann ein Sinneswandel: Kaum war der DC13 mit AGR und SCR fit für Euro 6, folgte 2013 eine 410- und im Jahr darauf eine 450-PS-Version mit SCR-only. Das Markturteil war eindeutig. Denn obwohl Scania zum gleichen Preis und mit gleicher Motorcharakteristik einen 450er mit SCR plus AGR anbot, kletterte der SCR-only-Anteil bei den Fernverkehrs-Fahrzeugen schnell über 90 Prozent. Die späte AdBlue-Liebe gipfelt in den aktuellen V8 und DC13 mit „Twin-SCR“-Verfahren, das den AdBlue-Verbrauch in neue Höhen, den Dieselverbrauch aber in ungekannte Tiefen treibt.

Ende 2005 folgte bei Volvo auf den Zwölflitermotor D12 der 12,8 Liter große D13 – anfangs mit Pumpe-Düse, später mit Common-Rail. Das Göteborger Rezept für Euro 6, beim D13 und beim kleineren D11: Die Kombination von SCR mit einer ungekühlten AGR, die nur zum Aufheizen der Abgase in Kaltlaufphasen dient. Eine Ausnahme bilden die D13 Turbocompound: Die zur IAA 2012 angekündigten, aber erst seit 2019 verkauften Motoren arbeiten nicht nur mit einer zweiten Turbine, sondern auch mit gekühlter AGR. Charakteristisch sind sehr hohe Drehmomente von 2.600 und 2.800 Newtonmeter bei der 460- und 500-PS-Version. Zum Jahreswechsel 2021/2022 hat Volvo eine zusätzliche 420-PS-Variante ausgepackt, die mit 2.400 Newtonmeter ebenfalls sehr kräftig daherkommt.

Seit Ende 2021 ist der Turbocompound zudem auch bei Renault Trucks zu bestellen. Zwar haben die Franzosen seit der Übernahme durch die Schweden anno 2000 längst auf Volvo-Motoren umgestellt, der Turbocompound blieb aber zunächst dem Flaggschiff FH vorbehalten.

Ebenfalls mit gekühlter AGR arbeitet der Volvo D16, dem mit unverändert 16,1 Liter Hubraum seit der Einführung 1987 schon jetzt ein langes Leben beschieden ist. Was zum Schluss den Blick auf die Königsklasse lenkt: Die Krone des stärksten serienmäßigen Lkw hat in der Historie mehrfach das Haupt gewechselt. Zuletzt ging die Thronfolge Ende 2020 vom 750 PS starken Volvo D16 an den 770-PS-V8 von Scania. Ob die 800-PS-Marke noch geknackt wird, bevor die Elektrifizierung den Diesel-PS vollends den Garaus macht? Die kommenden Jahre werden es zeigen – vermutlich schon bald.

Foto: Daimler Truck

Foto: Daimler Truck Foto: ZF

Foto: ZF Foto: DAF

Foto: DAF Foto: Renault Trucks

Foto: Renault Trucks Foto: MAN

Foto: MAN Foto: Truckexperten

Foto: Truckexperten