BEV aus Göteborg: Volvo zückt die Elektro-Karte

>Die Förderung von bis zu 80 Prozent der Mehrkosten eines Elektro- gegenüber einem Diesel-Lkw: Mit dieser Ankündigung hat das Bundesverkehrsministeriums Mitte des Jahres eine Lawine ins Rollengebracht. Herstellerübergreifend wurden Elektro-Lkw, die sich eben noch im Prototypen-Stadium befanden, quasi über Nacht als serienreif angekündigt. Auch Volvo springt auf den Zug auf, hat dafür aber auch früher als andere die Grundlagen geschaffen: Die Produktion von Zwei- und Dreiachsern der Baureihen FL Electric und FE Electric ist 2020 angelaufen, einige Fahrzeuge hat Volvo hierzulande schon verkauft.

In Nordamerika hat die Elektrifizierung ebenfalls begonnen: Die Produktion des US-Haubers VNR Electric startete im März 2021. Ab 2022 sollen dann auch die schweren Baureihen FM (Verteilerverkehr), FMX (Baustelle) und FH Electric (regionaler Fernverkehr) zur Wahl stehen, bestellbar ab sofort. Der Start der Serienproduktion ist für die zweite Jahreshälfte in Tuve/Göteborg vorgesehen, weitere Werke sollen folgen. Im Zeitplan stehen zunächst 4×2- und 6×2-Sattelzugmaschinen für bis zu 44 Tonnen Zuggewicht, mit Fahrgestellen bis zum 8×4 ist ab Anfang 2023 zu rechnen.

Für erste elektrische Probefahrten hat Volvo einen FH mit Zweiachssattel und einen FMX als Tridem-Vierachser mit Ladekran aufgeboten, beladen auf rund 36 beziehungsweise 27 Tonnen. Dass es sich um Vorserienfahrzeuge handelt, wird beim ersten Blick auf die Instrumente klar, die noch fast völlig den Diesel entsprechen. So sind zwar die Anzeigen für den Verbrauch (kWh/100 km und kWh/h) bereits blanko angelegt, aber nicht mit Leben gefüllt, und die Angaben zu Batteriezustand und Restreichweite stark wechselhaft und mit Vorsicht zu genießen. Spezifische Infos zu Stromverbrauch beziehungsweise Rekuperation stehen bis zum Produktionsstart ebenfalls noch auf der Agenda.

Das Wichtigste immerhin, der Triebstrang, entspricht bereits der späteren Serie. Somit warten beide Fahrzeuge mit dem maximalen Stromspeicher von 540 kWh auf, und die aus drei Elektromotoren kombinierte Antriebsleistung von 490 kW wird über ein I-Shift-Getriebe an die 3,08 (FH) und 3,09 (FMX) übersetzten Hinterachsen übertragen. Einen Aha-Effekt gibt es schon beim Anfahren: Trotz Beladung geht es in der Ebene im siebten Gang los. Generell nutzt die Elektronik fast nur die große Gruppe, die unteren Gänge sind Extremsituationen wie dem Anfahren in Steilstücken vorbehalten.

Vom Start weg setzen sich beide Fahrzeuge nahezu lautlos in Gang, und auch im weiteren Verlauf ist außer Wind- und Reifengeräuschen kaum etwas zu hören. Einzig diesen beiden Faktoren ist es auch geschuldet, dass es im FH noch leiser zugeht als im FMX: In der kleineren Hütte des Baufahrzeugs heult der Wind lauter und die Baustellenreifen verschaffen sich stärker Gehör. Mit dem komplett runtergefahrenen Lärmpegel ist es aber bald vorbei: Da die Schleichfahrt vor allem im Stadtverkehr tückisch sein kann, hat Volvo insbesondere für Fußgänger und Radfahrer spezielle Warnsignale entwickelt (seit Juli 2021 müssen in der EU ohnehin alle neuen Elektrofahrzeuge bei Geschwindigkeiten unter 20 km/h einen bestimmten Schallpegel abgeben). Das entsprechende AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) ist beim Start automatisch aktiv und von Volvo vierfach ausgelegt, also mit separaten Tönen und Frequenzen im Stand, beim Anfahren/Beschleunigen, Verzögern und Rückwärtsrangieren. In den Probefahrzeugen war der Sound noch nicht installiert, Hörbeispiele gibt’s auf einschlägigen Internetplattformen wie dem Volvo Trucks YouTube-Kanal.

Nach mittlerweile 20 Produktionsjahren darf das I-Shift-Getriebe schon bei den Diesel-Volvo zu den sanftesten und schnellsten Schaltungen auf dem Markt zählen – bei den Elektromodellen wird der Komfort freilich noch getoppt. Sowohl mit dem Vierachser als auch mit dem Sattelzug geht es extrem geschmeidig durch Stadt und Land, die Schaltvorgänge sind kaum zu spüren. Dabei entsprechen auch die Assistenzsysteme und die Bedienung weitgehend den Verbrennern, mit der I-Shift-Programmwahl entweder am Fahrersitz (exemplarisch im FMX) oder im Armaturenbrett (im FH).

Den größten Unterschied zum Diesel markiert das Hantieren mit dem Motorbremshebel, der mit der Verzögerung auch die Bremsenergierückgewinnung (Rekuperation) einläutet: In der Nullstellung wird ohne Rekuperation maximal ausgerollt, in den Stellungen 1 bis 3 schon beim Lösen des Gaspedals mit den als Retarder wirkenden Elektromotoren gebremst. Was unter dem Strich mehr Energie spart oder gewinnt, ist von der Situation und vor allem der individuellen, vorausschauenden Fahrweise abhängig. Entsprechend schwierig ist es, ein Patentrezept anzugeben, und herstellerübergreifend wird das Thema auch in der Entwicklung diskutiert. Im Zweifelsfall ist es wohl eher erstrebenswert, so weit wie möglich ohne Verbrauch zu rollen, anstatt nach einer Rekuperationsphase wieder beschleunigen zu müssen. Wie in den Diesel-Lkw steht noch die Automatik-Stellung zur Wahl, in der die Motorbremse mit auf dem Bremspedal liegt. Nicht Elektro-spezifisch ist der Rat, bei Glätte eher in Nullstellung auf die Betriebsbremen zu vertrauen, ein weiterer Aspekt ist wiederum typisch E-Motor: Sollte es tatsächlich mal mit zu hundert Prozent geladenen Batterien auf Tour gehen, fallen Rekuperation und somit die Motorbremse auf den ersten Kilometern flach.

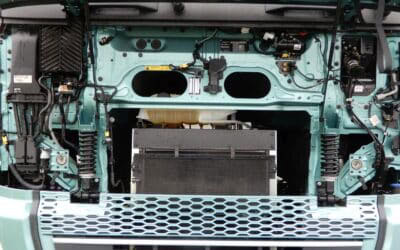

Die jeweils drei E-Motoren im FMX und FH sind Serie, ebenso das I-Shift-Getriebe in eigens angepasster Elektro-Version. Für einen eventuellen Nebenantrieb stehen drei Optionen zur Wahl: ein elektrischer mit 40, ein elektromechanischer mit 70 und, typischerweise für einen Ladekran wie am gefahrenen FMX, ein getriebeseitiger mit 150 kW. Die Lithium-Ionen-Batterien mit einer Kapazität von 90 kWh und 500 Kilogramm Stückgewicht baut Volvo im Werk Gent. Standardmäßig sind an den FM, FMX und FH fünf oder sechs Batteriepakete mit 450 oder 540 kWh installiert. Möglich ist eine AC-Aufladung mit bis zu 43 kW und eine DC-Aufladung mit bis zu 250 kW. Im zweiten Fall lassen sich laut Volvo bis zu 80 Prozent der Batteriekapazität in weniger als 90 Minuten laden. Praktisch ist die Ladezeit von einer Reihe von Faktoren abhängig, vom anfänglichen Batteriezustand bis zur Umgebungstemperatur. Von Null auf Hundert, bezogen auf die Batterieladung, geht es mit 250 kW in knapp zwei Stunden, mit Wechselstrom kann es locker zehn Stunden dauern.

Bereits 2030 will Volvo die Hälfte seines Umsatzes mit elektrischen Nutzfahrzeugen erzielen, und ab 2040 wollen die Schweden nur noch Lkw mit alternativen Antrieben verkaufen: also batterieelektrische und Brennstoffzellen-Fahrzeuge sowie Verbrenner von E-Fuels, HVO, Bio-Diesel, Bio-LNG und möglicherweise auch Wasserstoff. Hybrid-Fahrzeuge, vor rund zehn Jahren in Form des FE Hybrid ein Hoffnungsträger, spielen in den Planungen dagegen keine Rolle mehr. In der Übergangsphase geht Volvo von gemischten Fuhrparks mit unterschiedlichen Energieträgern aus, für die es entsprechend angepasste Service-Komplettlösungen geben soll. Angefangen vom elektrischen Reichweiten-Simulator für Verkäufer und Kunden über ein angepasstes Dynafleet-Flottenmanagement für die Dispo bis zur Fahrerunterstützung im Lkw stehen dabei alle Ebenen gleichermaßen im Fokus.

Außerdem wird der Boden zusammen mit Partnern bereitet. So sollen in Kooperation mit Daimler und der Traton-Gruppe rund 1.700 öffentliche Lkw-Ladestationen in Europa entstehen. Bei Brennstoffzellen arbeitet Volvo ohnehin mit Daimler zusammen: Die Gründung des gemeinsamen Brennstoffzellen-Unternehmens cellcentric wurde im März 2021 verkündet. Nischen- und Spezialanwendungen abseits der (Groß-)Serie hat Volvo ebenfalls im Blick, beispielsweise mit der Beteiligung am Schweizer E-Lkw-Umrüster Designwerk mit der auf Volvo basierenden Marke Futuricum.

Je nach Topografie, Ladung, Fahrverhalten, Reifen und Wetter spricht Volvo bei den künftigen Serienfahrzeugen von bis zu 300 Kilometer Reichweite. Im Zusammenhang damit verweisen die Schweden auf eine Statistik, wonach 45 Prozent aller in Europa auf der Straße transportierten Güter eine Entfernung von weniger als 300 Kilometer zurücklegen. Im Umkehrschluss könnte die eigene Elektroflotte schon fast die Hälfte der in Europa üblichen Einsatzzwecke abdecken – eine optimistische, aber auch nicht völlig unrealistische Einschätzung.

Foto: Volvo

Foto: Volvo Foto: LZ Media

Foto: LZ Media Foto: Volvo

Foto: Volvo Foto: Volvo

Foto: Volvo Foto: Volvo

Foto: Volvo Foto: Volvo

Foto: Volvo